中小企業では、大企業のように人材育成に多くの時間や資金をかけることが難しいのが現実です。しかし、限られた人材で事業を動かしていく中小企業こそ、従業員一人ひとりの成長が会社全体の成果を大きく左右します。

従来のOJTやティーチングでは、指示されたことだけをこなす「受け身型」の社員が育ちやすく、自律的に動ける人材の育成には限界があります。そんな中、注目を集めているのが「コーチング」です。コーチングは、問いかけや対話を通じて従業員の内面にある考えや意欲を引き出し、行動の変化を促すアプローチです。

本記事では、中小企業において実際に効果を発揮しやすいコーチングの方法を3つに厳選して紹介します。さらに、コーチングを効果的に導入するために、外部のプロを活用すべき理由についても詳しく解説します。

- 中小企業にこそコーチングが必要:従業員の自律と成長が業績に直結。

- 社内だけでは限界がある:心理的安全性や対等な関係の構築が難しい。

- プロのコーチで成果が出る:外部支援で継続・効果・再現性が向上。

なぜ中小企業にコーチングが必要なのか

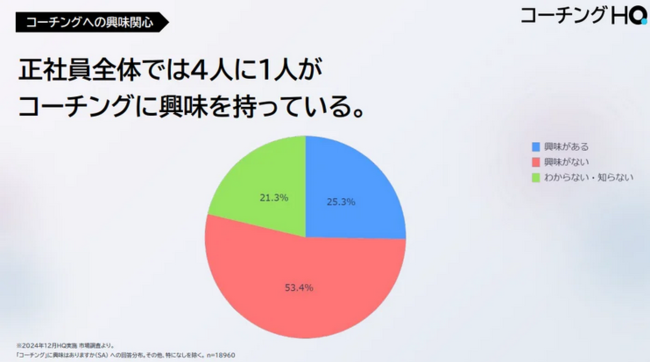

(引用元:株式会社HQ「2025年版 ビジネスコーチングに関する意識調査」より)

大企業との育成環境の違い

中小企業が人材育成に苦労する大きな要因の一つが、大企業との育成環境の差です。大企業では研修制度やマネジメント体制が整備されており、従業員が段階的に成長できる仕組みがあります。一方で中小企業は即戦力を求めがちで、入社後のフォローや継続的な育成が後回しになるケースも少なくありません。

その結果、従業員は「言われたことをこなす」ことに慣れ、受け身姿勢が定着しやすくなります。これでは、変化の激しい現代に対応する力を育てることは難しいでしょう。

主体性と問題解決力の育成に役立つコーチング

こうした課題に対する効果的なアプローチとして、コーチングが注目されています。コーチングは、業務の答えを与えるのではなく、従業員本人の思考や気づきを引き出す「問いかけの技術」です。たとえば、「なぜその方法を選んだのか?」「今、どんな課題を感じているか?」といった質問を繰り返すことで、従業員が自分の頭で考え、行動の理由を明確にしていく習慣が身につきます。

このようなプロセスを通じて、自発的な行動や責任感が育まれ、結果として生産性や職場全体の雰囲気にも良い影響を与えます。特に少数精鋭の中小企業では、社員一人ひとりの成長がそのまま組織の競争力に直結するため、コーチングの重要性はますます高まっています。

従業員コーチングとは?基本概念をわかりやすく

教えるのではなく「気づかせる」アプローチ

従業員に対するコーチングとは、相手に答えを与えるのではなく、内側にある考えや感情を引き出すコミュニケーション手法です。ティーチングが知識や方法を「教える」手法であるのに対し、コーチングは「問いかけることで気づきを促す」点が大きな違いです。

コーチングがもたらす3つの効果

コーチングを取り入れることで、従業員には主に以下のような効果が期待されます。

- 第一に、指示を待つのではなく、自分で考えて行動できる主体性が育まれます。

- 第二に、自分の判断で行動し、責任を持つ自立性が高まります。

- 第三に、日々の行動や感情を振り返りながら調整できるセルフマネジメント力が鍛えられる点です。

なぜ中小企業で効果を発揮するのか

中小企業では、一人の従業員のパフォーマンスが全体に与える影響が大きいため、個々の成長が企業成長のカギを握ります。コーチングは個々の能力と意欲を最大限に引き出す手法であり、限られた人材リソースの中で最大限の効果を得たい中小企業にとって、極めて有効なアプローチといえます。

従業員に対して効果的な3つのコーチング方法

中小企業の従業員コーチングでは、ポイントを押さえた手法で実施することが重要です。ここでは特に効果の高い3つの方法をご紹介します。

1. 自ら考える力を引き出す「質問の技術」

コーチングで最も重要なのは、問いかけによって相手の思考を深めることです。従業員に知識を一方的に伝えるティーチングと異なり、コーチングでは本人の内側にある考えや意見を引き出す「質問の力」が成長を支えます。

人は、自分で考えて答えを出したことに対して行動意欲が高まりやすい傾向があります。成長する従業員の多くは、「聞かれたこと」によって気づきを得て、自ら課題に向き合うようになります。

たとえば、有効なオープンクエスチョンとしては「今、何が一番の課題だと感じていますか?」「それに対してどんな選択肢がありますか?」などがあります。こうした質問は、正解を求めるのではなく、本人の思考を広げるために使います。従業員が主体的に動くための第一歩です。

2. 行動を定着させる「振り返りと承認」

行動の変化を継続させるためには、定期的な振り返りと適切な承認が必要です。従来の評価制度では、上司からの一方的な指摘や数値評価に終始してしまうことが多く、内省を促す機会が得られません。

コーチングでは、行動の背景やプロセスを自ら言語化する機会をつくり、「なぜそうしたのか」「どんな学びがあったか」を本人が整理することを重視します。この内省が、次の行動の質を高めていきます。

また、小さな変化や努力を見逃さずに承認することも非常に重要です。「この前の対応はすごく丁寧だったね」といった具体的なフィードバックは、本人の自信とモチベーションにつながります。評価ではなく、成長を見守る姿勢が、行動の定着を促進します。

3. ゴールを共有し、道筋を描く「目的の明確化」

従業員が納得して行動を続けるには、「何のためにやるのか」が明確になっていることが不可欠です。目的が曖昧なままでは、日々の行動が短期的・場当たり的になりがちで、成果に結びつきにくくなります。

コーチングでは、従業員本人の言葉で目標や目的を定義させることを重視します。「自分はなぜこの仕事をしているのか」「何を達成したいのか」を明確にすることで、日々の行動に意味を持たせることができます。

このプロセスを通じて、単なる作業ではなく「自分の成長」や「チームへの貢献」という視点が生まれ、行動が継続しやすくなります。結果的に、企業としての目標達成にも好影響を与えるのです。

中小企業でのコーチングの課題と限界

従業員の成長を促進する手法として注目されるコーチングですが、いざ社内で導入しようとすると、いくつかの課題に直面するのが現実です。中小企業特有の制約も多く、適切に機能させるには高いハードルがあると言えるでしょう。

1. 社内に十分なスキルを持った人材がいない

コーチングには、高度な質問力、傾聴力、承認力などのスキルが求められます。しかし中小企業では、そもそもコーチングに関する専門知識や経験を持つ人材が少ないのが実情です。育成担当者やマネージャーも、業務に追われて学ぶ時間が取れず、独学や感覚に頼った“なんちゃってコーチング”に陥ることもあります。

2. 忙しくて時間が確保できない

コーチングは、1回きりの会話ではなく、継続的な対話によって効果を発揮します。しかし、中小企業では慢性的な人手不足により、従業員も管理職も余裕がなく、じっくりと向き合う時間を確保するのが難しいという現実があります。「良いこととはわかっていても、続けられない」という声も少なくありません。

3. 属人化しやすく、継続的に運用されにくい

社内でのコーチングは、担当者の性格や相性に依存しやすく、標準化されにくいという課題があります。特定の上司がうまく関われたとしても、異動や退職によって取り組みが断絶されてしまうケースもあります。仕組み化や制度設計がなければ、コーチング文化は根付きません。

4. 対等な関係性の確保が難しい

コーチングでは、信頼関係と“対等な立場”が重要です。しかし、社内の上司と部下という関係性では、どうしても上下関係や利害が介在しやすく、本音を引き出しづらくなります。「評価されるかもしれない」「否定されるかもしれない」といった心理的圧力が、率直な対話を妨げてしまいます。

5. 心理的安全性が確保されていない

コーチングが機能するためには、「この場で何を話しても否定されない」という心理的安全性が欠かせません。しかし社内では、上下関係や評価を気にして本音を話しづらい場面が多く、安心して対話できる環境をつくるのが難しいのが現実です。

結果として、従業員が内面を開示できず、対話が形だけのものになってしまうことがあります。心理的安全性が欠如したままのコーチングでは、期待する効果を得るのは困難です。

このように、中小企業が社内でコーチングを実践するには、体制面・時間的制約・心理的ハードルといった多くの壁が存在します。これらをどう克服するかが、次章で紹介する外部のプロの活用につながっていきます。

プロのコーチに依頼するべき理由

中小企業でコーチングを実践するには、社内での限界を超える工夫が求められます。その中でも特に効果的なのが、外部のプロコーチに依頼するという選択です。プロに任せることで、社内では得られない多くのメリットが期待できます。

第三者だからこそ築ける「心理的安全性」

外部コーチは評価や利害関係から完全に切り離された第三者です。そのため、従業員は安心して本音を話すことができ、心理的安全性が自然と生まれます。これは、信頼関係の土台となり、コーチングの効果を高める重要な要素です。

“対等な関係性”を前提とした対話

プロのコーチは、クライアントと対等な立場で関わることを基本としています。上下関係に縛られない立場だからこそ、従業員は自分の意見を自由に表現でき、より主体的な気づきや行動につながります。これは社内の上下関係では得にくい環境です。

質の高い問い・承認・フィードバック

プロは、専門的なトレーニングを受けており、従業員の思考を深める質問技術、行動変容を引き出す承認、次のアクションへ導くフィードバックの技術を体系的に身につけています。これにより、対話の質が一貫して高く保たれ、コーチングの成果に直結します。

成果を生むのは「質×継続」

コーチングは1回の面談で効果が出るものではなく、継続的な関わりが必要です。プロはスケジュールや進捗をしっかりと管理し、着実な成長を支援する体制を整えています。社内で片手間に行うのとは異なり、効果が持続しやすいのが大きな強みです。

投資対効果の高さ

実際にプロによる従業員コーチングを導入した企業では、「離職率が下がった」「若手社員が自走するようになった」「マネジメント層の意識が変わった」といった具体的な成果が報告されています。コストは発生しますが、人材育成のROI(投資対効果)として非常に優れている手段の一つです。

まとめ:従業員コーチングはプロコーチ

中小企業にとって、従業員一人ひとりの成長が企業の未来を左右すると言っても過言ではありません。つまり、人材こそが最も重要な資本です。

限られたリソースの中で最大限の成果を引き出すには、従業員の主体性や自律性を育むコーチングの活用が不可欠です。そして、確実に成果を出すためには、外部のプロフェッショナルコーチの導入という選択が、最も費用対効果の高い投資となり得ます。

経営者がすべてを背負う時代は終わりました。今後は、専門家とともに“育てられる組織”をつくることが、企業の持続的な成長を支える鍵となるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 中小企業でも従業員コーチングは本当に効果がありますか?

はい、むしろ中小企業こそコーチングの効果が大きいと言えます。限られた人材で成果を出すためには、従業員一人ひとりの主体性や問題解決力が不可欠です。コーチングはそれを引き出すための有効な手段です。

Q2. ティーチングとコーチングの違いは何ですか?

ティーチングは知識や方法を「教える」アプローチであるのに対し、コーチングは質問や対話を通じて本人の中にある答えや気づきを「引き出す」手法です。コーチングは自発的な行動変容を促すことを目的としています。

Q3. 社内でコーチングを行う場合、誰が担当すべきですか?

理想的にはマネージャーやリーダー層ですが、コーチングスキルの習得には一定の時間と訓練が必要です。スキルが不足している場合は、外部のプロコーチに依頼することも効果的な選択肢です。

Q4. 外部のコーチを雇うとどれくらいの費用がかかりますか?

コーチングの費用は、1対1のセッションで月額数万円〜数十万円程度が一般的です。ただし、成果に直結する場合は人材育成コストとして十分なリターンが見込めます。契約内容や頻度により柔軟な設計が可能です。

Q5. 社内の信頼関係が薄い状態でもコーチングは機能しますか?

そのような環境では、社内でのコーチングは効果が出にくいことがあります。心理的安全性や対等な関係が確保しづらいため、第三者である外部コーチの導入が有効です。安心して話せる環境が整うことで、本音を引き出すことが可能になります。