中小企業の経営者は日々多忙ですが、「これだけ働いているのに成果につながっていない」と感じたことはないでしょうか?

現場対応、社内調整、営業フォローと、あらゆる業務をこなす一方で、経営戦略の立案や将来への投資など、本来最優先すべきタスクには手が回らない状況が続きがちです。

この記事では、限られた時間をどのように管理し、どのタスクに集中すべきかを具体的に解説します。

業務の優先順位を見直し、戦略的に時間を再設計することで、経営の質と成果は劇的に変わります。

目の前の忙しさに流されず、本質的な価値を生む時間の使い方を身につけることが、企業の持続的成長に直結します。

- 時間管理が経営のカギ:重要な仕事に集中する仕組みづくりが成長を左右します。

- タスクを見える化・優先順位化:タイムログと分類でムダを削減し、判断力を高めます。

- 空白の時間が最も重要:予定のない時間こそが、未来をつくる最大の資産です。

なぜ経営者は時間が足りないのか?─中小企業に特有の構造的課題

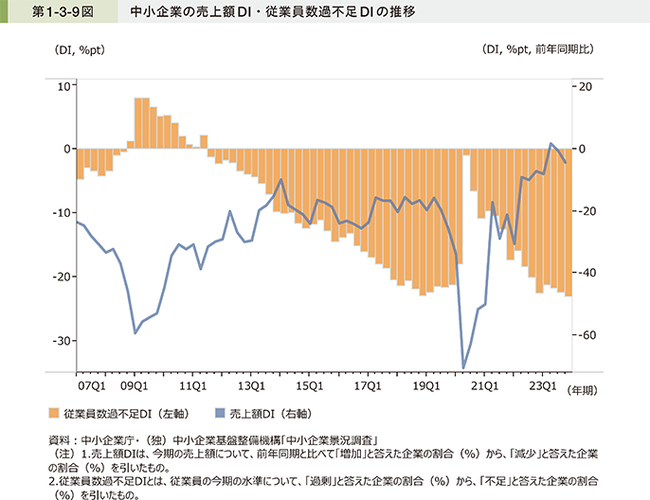

人手不足が慢性化し、業務が集中しやすい構造

(引用元:中小企業庁「2024年版中小企業白書」より

中小企業では、「人手が足りないから社長がやるしかない」という状態に陥りやすい傾向があります。

採用や育成に十分な時間や費用をかけられないことから、社内の重要な意思決定から日常の雑務まで、経営者に業務が集中しやすくなってしまうのです。

これが、慢性的な時間不足を引き起こす大きな原因の一つです。

業務の属人化が時間の余白を奪う理由

もう一つの課題は、「業務の属人化」です。

特定の社員や社長本人しか把握していない仕事が多く、他のメンバーでは対応できない状態が常態化しています。

そのため、急なトラブルや不在時の対応も、最終的には経営者が引き受けることになります。

引き継ぎや業務の見える化が不十分なままだと、時間的余裕を生み出すのは難しくなります。

“現場主義”が経営の本質を曇らせることもある

現場を理解する姿勢は大切ですが、過剰に現場に入り込みすぎることで、戦略的な思考や中長期的な視点を持つ時間が削られてしまいます。

特に成長段階にある企業では、短期的な対応に追われるあまり、将来への布石が打てなくなるリスクもあるのです。

まとめ:構造を見直さなければ時間は生まれない

経営者の時間不足は単なる忙しさではなく、組織構造そのものに起因しています。

属人化、人手不足、現場への過剰な関与といった根本原因を見直さない限り、どれほど時間術を工夫しても「本当にやるべき仕事」に集中するのは難しいでしょう。

次章では、経営者が取り組むべき優先タスクについて具体的に見ていきます。

経営者がやるべき仕事とは?最優先タスクの分類法

タスクには3つのレベルがある

経営者の業務は一見すると多岐にわたりますが、すべてを同じ重要度で扱うのは非効率です。

業務の優先順位を明確にするためには、「A・B・Cレベル」の3段階に分類する考え方が有効です。

- Aレベルの仕事:会社の未来を左右する戦略的な判断や意思決定であり、経営者本人でなければ担えない領域です。

- Bレベルの仕事:一定の重要性を持ちながらも、手順化すれば他者に引き継げる業務。

- Cレベルの仕事:日常的で定型的な業務であり、外注やツール活用で効率化が可能です。

「経営者にしかできない仕事」とは何か?

中小企業の経営者が真に時間を投資すべきなのは、Aレベルの仕事です。

たとえば、新規事業の構想と実行計画の立案、金融機関や投資家との資金調達交渉、中核人材の採用と育成方針の決定などは、外部に任せることができません。

これらは企業の方向性や成長スピードに直結するため、他の業務に追われて後回しにしてはいけない仕事です。

日々の実務に埋もれるリスクと、その回避策

実際には、経営者がBやCレベルの業務に追われ、本来注力すべきAレベルのタスクが後回しになっているケースが少なくありません。

メール対応やスケジュール調整、営業資料の作成などは重要に見えても、経営の本質から見ると委任可能な業務です。

業務を可視化し、分類・棚卸しを行うことで、どのタスクに経営者自身が関わるべきかが明確になります。

時間を取り戻すためにやるべき3つのアクション

① タイムログで「時間の使い方」を見える化する

まず最初に取り組むべきは、自分の時間を正確に把握することです。

経営者の多くは「忙しい」と感じていても、具体的に何にどれだけの時間を費やしているのかまでは把握できていないことがほとんどです。

15分単位で1週間の行動を記録してみると、驚くほど多くの時間が、重要度の低い業務に費やされている実態に気づかされます。

この「時間の見える化」によって、無意識に浪費していた時間を洗い出すことができます。

② 業務を「削減・委任・自動化」する

タイムログの結果をもとに、今後やるべきでない業務の洗い出しを行いましょう。

ここでのポイントは、「削減・委任・自動化」という3つの視点を使って、業務の再構成を進めることです。

- 削減:やらなくても問題がないタスクを思い切って捨てること。

- 委任:他の社員や外注に任せられる業務に手順をつけて引き継ぐこと。

- 自動化:ツールやシステムを活用して人の手を介さずに進められるようにすることです。

これらを組み合わせることで、経営者にしかできない仕事に集中するための余白が生まれます。

③ 「集中時間ブロック」を導入し守り抜く

時間の空きができたら、最も重要なタスクのための「集中時間」をスケジュールに組み込みましょう。

具体的には、週に2~3回、90分から120分程度の戦略思考専用ブロックをカレンダーに確保し、その時間帯は電話・メール・打ち合わせなどすべてを遮断します。

この時間帯には、経営戦略の見直し、新規事業の構想、採用方針の検討など、長期的視点を要するタスクに集中するのが理想です。

最初は周囲の理解を得るまで時間がかかるかもしれませんが、ルール化すればチームにもメリットが生まれ、経営者の時間価値が最大化されていきます。

優先順位の再設計と時間管理の仕組み化

定期的に経営者タスクを見直す習慣を持つ

時間管理は一度きりの取り組みではなく、継続的な見直しと調整が必要です。

特に中小企業では、環境や業績の変化に応じて、経営者が担うべき役割も変わります。

週次や月次で、自身が行っているタスクを一覧化し、どの業務がAレベルなのか、他者に任せるべきなのかを振り返る時間を定期的に設けることが重要です。

この習慣が、優先順位のズレを防ぎ、戦略的判断の質を維持する支えになります。

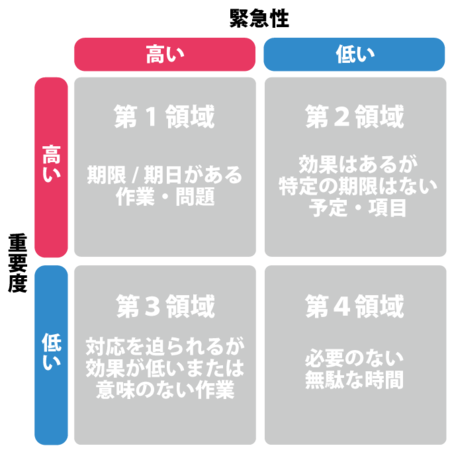

「重要度×緊急度マトリクス」で判断基準を明確にする

日々の業務に追われてしまう経営者ほど、緊急だが重要でない業務に時間を取られる傾向があります。

このようなときは、「重要度×緊急度マトリクス」を活用し、業務の位置づけを客観的に見直しましょう。

このマトリクスでは、業務を「重要かつ緊急」「重要だが緊急でない」「緊急だが重要でない」「重要でも緊急でもない」の4象限に分類します。

経営者が最も集中すべきは「重要だが緊急でない」タスクであり、ここに時間を確保できるかどうかが、企業の将来を大きく左右します。

ダッシュボードで時間の焦点を明確にする

時間管理を仕組み化するうえで、KPI(重要業績評価指標)やダッシュボードの活用も効果的です。

日々の意思決定や行動がどの目標に直結しているのかを可視化することで、無駄な業務に時間を割くリスクを抑えられます。

たとえば「受注率」「商談件数」「採用歩留まり」など、自社にとっての重要指標を明確にし、それに対して進捗を週次で確認するだけでも、時間の使い方に対する意識が変わります。

時間の使い方が企業の未来を左右する─成長戦略とリンクさせる視点

経営者の「時間の投資」が将来の成果を生む

経営者にとっての時間は、単なる「労働時間」ではなく、未来の成果に直結する投資資源です。

目先の売上や日々のタスクに追われるばかりでは、持続的な成長の芽を育てる余裕が生まれません。

むしろ、戦略立案、新規市場の探索、人材獲得など、将来にリターンをもたらす思考と行動に時間を投下することで、企業は飛躍の準備を整えることができます。

チームに権限を移し、経営者は価値創出に集中する

全ての業務を経営者が担っていては、会社は一定の規模以上に成長できません。

鍵となるのは、日常の運営を信頼できるチームに任せ、経営者自身は高付加価値な業務に集中する仕組みをつくることです。

出社日数をあえて減らす、指示出しを絞るといった“戦略的な距離”を置くことで、マネジメントチームが育ち、自律的な組織へと進化していきます。

これは単なる業務効率化ではなく、企業の将来性を高めるための本質的な経営戦略です。

社長がいなくても機能する組織が強い理由

「もし自分が突然出社できなくなったら会社はどうなるか?」─これは経営者が自問すべき大切な問いです。

中小企業では、社長一人が営業・資金繰り・人事まで担っているケースが少なくありません。

しかし、経営が属人的なままでは、有事の際に事業継続が難しくなります。

だからこそ、日常からチームに判断を任せる訓練をし、代替可能な体制を築いておくことが、リスク分散にもつながります。

これはBCP(事業継続計画)の観点からも重要であり、成長と安定性の両立を目指す企業にとっては避けて通れない視点です。

まとめ:「予定のない時間」の確保こそ、経営者の最優先タスク

経営者にとって、タスクをこなすことが仕事のすべてではありません。

むしろ、何もしない時間を意図的につくることこそが、最も重要なタスクであると言っても過言ではないでしょう。

予定が詰まったスケジュールは、一見すると生産的に見えます。

しかしその裏で、思考の余白が失われ、戦略を立てる力が徐々に薄れていくリスクがあります。

経営の本質は「考えること」であり、「決めること」です。そのためには、考えるための“空白”が不可欠です。

- 誰にも邪魔されない時間。

- 通知が鳴らない時間。

- 自分の思考と対話できる時間。

このような時間を日常の中に意図的に確保し、未来を描く力を養うこと。

それが、経営者が果たすべき究極の役割であり、最も優先すべきタスクなのです。