中小企業の社長は、日々の売上対応、人材の課題、顧客対応に追われがちです。

気づけば目の前の数字に時間を奪われ、会社の「なぜ存在するのか」という根本を語る機会が後回しになります。

しかし、企業の未来を左右するのは、社長だけが決められる「企業の目的」と、その目的に基づく「方向づけ」です。

目的が曖昧なままでは判断の軸がなく、努力は空回りし、方向づけがない組織は資源が散り、現場は右往左往します。

結果として、利益は残らず、人も育ちません。

逆に、目的と方向が明確な会社は意思決定が速く、顧客から選ばれる理由が積み上がります。

本記事では、なぜ目的と方向づけが欠かせないのか、しなかった場合に何が起きるのかを掘り下げ、今日から実務で使える考え方と進め方を提示します。

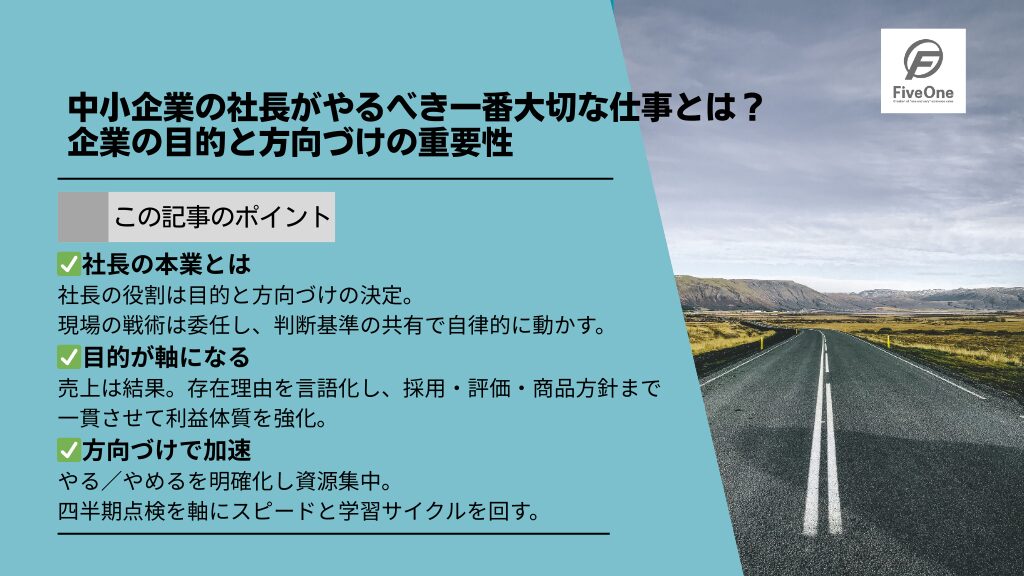

この記事のポイント

- ✅社長の本業とは

社長の役割は目的と方向づけの決定。現場の戦術は委任し、判断基準の共有で自律的に動かす。 - ✅目的が軸になる

売上は結果。存在理由を言語化し、採用・評価・商品方針まで一貫させて利益体質を強化。 - ✅方向づけで加速

やる/やめるを明確化し資源集中。四半期点検を軸にスピードと学習サイクルを回す。

企業の目的を明確にすることが経営の出発点

中小企業の社長がまず定めるべき「存在理由」

企業の目的とは、会社が「なぜ存在するのか」という問いへの答えです。

売上や利益は大切ですが、それらは目的の達成によってもたらされる結果であり、目的そのものではありません。

中小企業では、社長の意思が組織に直結するため、この存在理由を社長自身の言葉で定義し、社内外に伝え続けることが不可欠です。

目的が明確になると、日々の意思決定に一貫性が生まれ、判断のスピードも上がります。

加えて、目的は会社の「方向づけ」を行う際の基準となり、やること・やめることの線引きを容易にします。

売上は目的ではなく結果——判断軸を間違えないために

短期の売上だけを追うと、過剰な値引きや採算の合わない受注に傾き、体力を削ります。

社長の仕事は、何に価値を提供する会社かを定め、その価値づくりに人・時間・資金を集中させることです。

方向づけが整うと、やるべきこととやめることが明確になり、現場の迷いが減ります。

売上は価値提供の結果であり、目的にそぐわない施策は、たとえ数字が立っても長期的には会社を痩せさせます。

会社の向かう方向が定まるほど、案件の選別や価格交渉の姿勢も一貫し、利益体質が鍛えられます。

目的が社員と顧客にもたらす実利

目的は社員にとっての働く理由になり、採用・評価・育成の基準になります。

また顧客にとっては、なぜあなたの会社を選ぶのかという理由になります。

たとえば「地域に安心を届ける」が目的なら、迅速対応や丁寧な説明が自然に行動規範となり、価格以外の選ばれる理由が育ちます。

目的が浸透すれば、現場での判断にいちいち社長の指示を待つ必要がなくなり、組織が自律的に動き出します。

その結果、離職の抑制や紹介経由の受注増加、顧客の生涯価値の向上といった実利につながります。

目的を言語化し、方向づけへ落とし込むステップ

第一に、理想顧客の具体像と解決する課題、自社の強みの重なりを書き出します。

第二に、その価値が社会にもたらす意味を一文で表現します。

第三に、採用・評価・商品方針などの仕組みに反映します。

最後に、定例会議で目的と実行の整合を点検し、必要に応じて言葉とやり方を磨き続けます。

少なくとも半年に一度は言葉と指標を見直し、現実とのズレを修正。

こうして目的は、壁に飾る標語から、毎日の経営判断を支える実用的な指針へと変わります。

方向づけは目的を実現するための道筋

社長だけが担える「方向づけ」

方向づけとは、企業の目的を実現するために「何をするか/しないか」を決めることです。

日々の業務や現場対応は社員に任せることができますが、会社全体を見渡し優先順位を定めるのは社長にしかできません。

方向が明確であれば判断基準が一本化され、組織全体のスピードと一体感が生まれます。

逆に、方向づけがなければ社員は各自の判断で動き、全体はバラバラに進んでしまいます。

方向づけが欠けたときに起きること

方向づけを怠ると、会社は場当たり的な判断を繰り返すようになります。

新しい事業に手を出しても軸が定まらず、長続きしません。

結果として、社員は「なぜこの仕事をしているのか」がわからなくなり、モチベーションが下がります。

顧客にとっても会社の強みが見えにくくなり、信頼を得られません。

頑張っているのに成果が伴わないという状態は、まさに方向づけ不足が原因なのです。

方向づけの全体像を理解する

方向づけは大きく言えば「外部の環境」と「内部の資源」を見渡し、その重なりから自社が進むべき道を選ぶ作業です。

市場の変化や競合の動きといった外部要因、そして人材や資金といった内部要因を照らし合わせることで、自社が最も力を発揮できる領域が見えてきます。

細かな手順は後からいくらでも整えられますが、まずは「会社の目的を果たすためにどの方向へ進むのかを決める」こと自体が経営の核心であると理解してください。

目的と方向づけを一体化させる

目的だけでは不十分、方向だけでも危うい

企業の目的は「なぜ存在するのか」を示し、方向づけは「どう進むのか」を決めます。

目的だけでは抽象的で実行に移せず、方向づけだけでは行き先を見失います。

両者がかみ合って初めて、会社の意思決定や日常の行動に力が宿ります。

つまり、目的と方向づけは車の両輪のようなもので、一方だけでは経営が成り立たないのです。

目的から方向を導く流れ

社長が果たすべき役割は、まず「自社の存在理由」を言葉にし、その目的を軸に会社の方向を描くことです。

たとえば「地域の暮らしを支える」という目的を掲げた会社なら、方向は「住宅修繕サービスに集中する」と具体化されます。

逆に「存在理由」を語らずに方向だけを示すと、社員には「なぜそれをやるのか」が伝わらず、納得感を欠いたまま行動を強いることになってしまいます。

目的と方向を結びつける実務的な方法

目的と方向づけを一体化させるには、まず全社で共有できる「軸となる言葉」を持つことが重要です。

そのうえで、会議や評価の場では「この施策は目的に合致しているか」「方向から逸れていないか」と問い直します。

日常の判断を常に目的と方向に照らすことで、経営判断はブレにくくなります。

社員も「目的があるから方向がある」と理解でき、意思決定の根拠を持って動けるようになります。

目的と方向づけをつなげる社長の姿勢

社長が自らの言葉で目的を語り、それに基づいて方向を示す姿勢は、組織に強い影響を与えます。

社員は言葉だけでなく、社長の日々の行動から本気度を感じ取ります。

理念を掲げるだけでなく、その理念を生かす方向づけを実際に打ち出し続けることこそが、社長の存在価値です。

経営の本業は、現場に口を出すことではなく、目的と方向を一体化させ、未来へと導くことなのです。

まとめ:企業の目的と方向づけが社長の本業

中小企業の社長が本当にやるべき一番大切な仕事は、現場の細かい業務管理ではありません。

会社の存在理由である「目的」を明確にし、その目的を実現するために「方向づけ」を行うことです。

目的があることで社員は働く意味を理解し、顧客からは選ばれる理由が積み上がります。

方向づけがあることで会社は迷走せず、資源を集中させて成果を生み出せます。

これらは社長だけが担える役割であり、他に代えのきかない経営者の本業です。

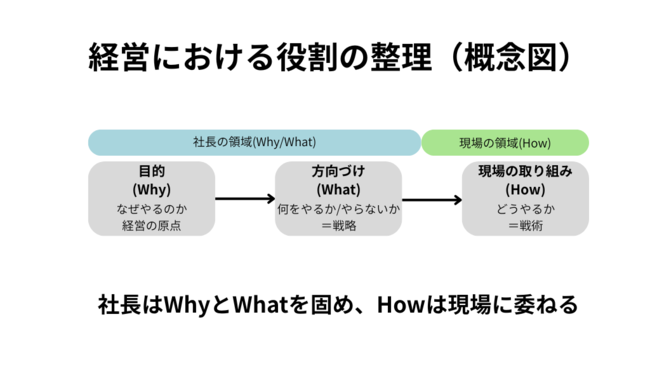

ここまでを整理すると、経営における役割は次のように位置づけられます。

目的は「Why(なぜやるのか)」を示し、経営の原点になります。

方向づけは「What(何をやるか/やらないか)」を定め、戦略に相当します。

そして現場での取り組みは「How(どうやるか)」にあたる戦術です。

つまり、社長はまずWhyとWhatを固めることに集中し、Howは社員や現場に委ねるべきです。

これを徹底することで、組織は一枚岩となり、会社の未来は力強く切り拓かれていきます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 企業の「目的」と「ビジョン」は何が違いますか?

目的は「なぜ存在するのか」という不変の理由、ビジョンは「どんな未来を実現するか」という到達像です。目的が軸、ビジョンが方向イメージという関係です。

Q2. 方向づけはどのくらいの頻度で見直すべきですか?

四半期ごとの点検を推奨します。外部環境と内部資源の変化を踏まえ、目的に照らして「やる/やめる」を更新し、小さく修正を積み上げます。

Q3. 売上を最優先にすると何が問題ですか?

短期の数字を追うほど値引きや過剰受注に偏り、利益体質が弱まります。目的に合致した価値づくりへ資源を集中することで、持続的な利益が生まれます。

Q4. 目的や方向づけは社員にどう浸透させればよいですか?

定例会議や評価制度に反映し、日常の判断を目的と方向に照らして確認する仕組みを持ちます。社長が繰り返し言葉にすることも不可欠です。

Q5. 小さな会社では「How(戦術)」は誰が決めるべきですか?

社長はWhyとWhat(目的・方向づけ)に専念し、Howは現場責任者に委任します。判断基準を共有し、例外時のみ社長が介入する運用が効果的です。