「社員はいつも忙しそうなのに、なぜか利益が残らない」

そんな悩みを抱える中小企業の経営者は少なくありません。その原因は、売上や業務量ではなく、“時間の使い方”にあるかもしれません。

本記事では、中小企業でも導入可能な「工数管理」という考え方を通じて、業務効率化と利益改善を実現する方法を紹介します。

「ウチのような小さな会社には難しそう」と思う方でも始めやすいように、仕組みの概要から導入ステップまで、実践的に解説します。

- 工数管理が「利益の出ない原因」を可視化する:忙しいのに儲からない理由は、時間のムダが見えていないことにあります。

- 工数管理はExcelからでも無理なく始められる:専用ツール不要。目的を決めて、簡単な記録から始められます。

- 成功のカギは“文化としての定着”にあり:評価ではなく改善のためと伝え、経営層が活用することが重要です。

なぜ中小企業は「忙しいのに利益が出ない」のか?

多くの中小企業で見られる悩みのひとつが、「毎月忙しいのに、決算時にあまり利益が残っていない」という現象です。この状態が続くと、経営者は「がんばっているのに成果が出ない」と感じ、社員は「何のために働いているのか分からない」という不満を抱えるようになります。

その根本原因のひとつが、“時間の使われ方”が見えていないことです。どの業務にどれだけの時間がかかっているのか、誰がどのくらい負荷を背負っているのかを把握できていなければ、人件費と利益のバランスが崩れ、知らず知らずのうちに“ムダな仕事”が増えていきます。

また、現場の感覚や属人的な判断に頼ったマネジメントでは、業務改善の打ち手も曖昧になりがちです。たとえば「このプロジェクトは利益が出た」と思っていても、実際にかかった人件費や工数を見れば赤字だった…ということは珍しくありません。

だからこそ、まずやるべきことは、「時間」を見える化すること。数字に基づいた判断ができるようになれば、忙しさの質も、利益の出方も大きく変わっていきます。

工数管理が中小企業を変える3つの理由

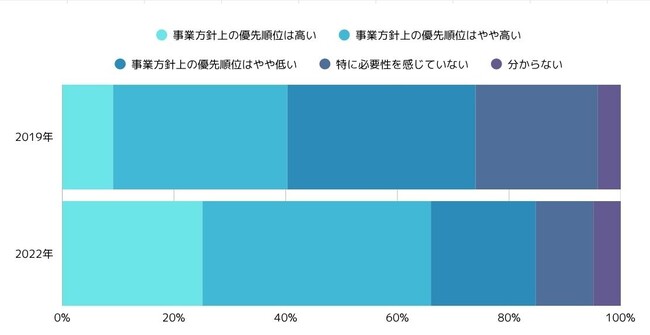

出典:中小企業庁 2022年中小企業白書「事業方針におけるデジタル化の優先順位」より

「工数管理」とは、業務やプロジェクトに対してどのくらいの作業時間がかかっているかを可視化する仕組みです。大企業が使うものという印象を持つ方もいますが、実は中小企業こそ大きな効果を得られる手法です。

以下にその主な理由を3つ紹介します。

1. 作業のムダを減らせる

何にどれだけの時間を使っているかが分かると、やらなくてもいい作業や、手順の見直しが必要な業務に気づくことができます。これにより、現場の忙しさの原因が“仕事量”ではなく“ムダな時間の存在”だったと明確になるケースも多くあります。

たとえばある製造業の中小企業では、毎週2時間の定例ミーティングを全社員が参加していました。工数記録によってその負荷が月40時間以上に達していたことが分かり、参加者を3割に絞ったところ、作業時間が確保され、生産性が向上しました。

2. 利益が見えるようになる

業務や案件ごとの実作業時間と人件費を把握できれば、収益性の高い仕事とそうでない仕事の違いが明確になります。それにより、経営判断の精度も上がり、「忙しいのに儲からない」という状態から脱却できる可能性が高まります。

たとえばIT系のサービス企業では、売上の高い案件が実は利益率が低いことが判明しました。工数を分析した結果、打ち合わせ回数が多く、変更依頼も頻発していたため、実際の工数が予想を大きく超えていたのです。このデータを元に「対応範囲を明示した契約書」の導入を決め、結果的に利益率が改善されました。

3. 適正な人員配置ができる

一部の社員に業務が集中していたり、特定の仕事が属人化していたりする場合、見えない負荷が蓄積していきます。工数を把握することで、誰がどこに時間を使っているかが分かり、配置や役割の見直しが可能になります。

あるデザイン事務所では、若手社員が毎日遅くまで残業している一方で、ベテランは定時で帰っている状態が続いていました。工数データを分析したところ、若手が複数案件を同時に抱えていた一方、ベテランは管理業務に偏っていたことが判明。案件の振り分けを見直したことで、残業が減り、チーム全体のバランスも改善しました。

工数管理の導入ステップ|無理なく始める実践法

「工数管理は重要そうだけど、導入が難しそう」

そんな不安を抱える中小企業経営者は少なくありません。しかし実際は、最初から完璧を目指す必要はなく、手軽なステップから始めることが成功のコツです。

ステップ1:目的を明確にする

まずは「何を改善したいのか」をはっきりさせましょう。たとえば「残業時間の削減」「赤字案件の把握」「人材の適正配置」など、課題を明確にすることで、記録すべき項目も絞り込めます。

ある企業では、社員が日々どの業務に時間を使っているのかを把握できず、残業が常態化していました。工数管理を導入した際、「まずは残業削減」を目的に設定し、結果として月20時間の残業削減に成功しました。

ステップ2:記録のルールを決める

時間の単位(15分単位 or 30分単位など)や記録の方法(紙、表計算ソフト、共有スプレッドシートなど)を決め、全員が無理なく記録できる環境を整えることが大切です。

特に初期段階では、「何時から何時まで●●作業」などの詳細ではなく、「午前:A案件、午後:B案件」といった大まかな単位で始める方が、記録の継続率が高まります。

ステップ3:まずは小さく試す

最初は一部のチームや特定の案件に限定して導入することで、記録やレビューの流れに慣れることができます。試行期間中に運用ルールを見直し、社内にフィットする形へ柔軟に調整していくのが理想です。

ある中小企業では、営業チームだけで記録を開始し、1ヶ月後に全社導入へ拡大しました。最初から全体に広げなかったことで混乱が少なく、他部署からも「やってみたい」という声が自然に上がったそうです。

ステップ4:定期的に振り返る

記録した工数は「入力して終わり」にせず、定期的にチーム全体で共有し、改善アクションに活かしていくことが重要です。

数値が蓄積されていくことで、「この作業は効率が悪い」「この工程が重複している」といった改善点が浮き彫りになります。経営層も数値をもとに判断できるようになり、意思決定のスピードと精度が高まります。

工数管理を定着させるためのコツ

工数管理は導入して終わりではありません。継続的に運用し、現場の文化として根付かせることができてはじめて、利益改善や業務効率化の効果が現れます。

ここでは、定着に欠かせない3つのポイントと、よくある落とし穴を紹介します。

1. 記録は“管理”ではなく“武器”と伝える

社員にとって、「時間を記録する」という行為が監視や評価に直結すると感じると、反発が生まれがちです。「自分の業務を守るためのツール」「業務改善の手段」として位置づけることが重要です。

ある企業では、最初に「記録は評価に使わない」と全社に明言したことで、現場の不信感が払拭され、むしろ「自分の時間が見えるようになって助かる」という声が増えました。

2. 現場の負担を最小限にする

記録の粒度が細かすぎたり、入力作業が煩雑だったりすると、いずれ現場が疲弊し、形骸化してしまいます。

導入直後は「ざっくりでOK」「週末にまとめてでも可」など、柔軟性のある運用を設定することで、ストレスの少ない導入が可能になります。

3. 経営陣が“時間の価値”を示す

経営者自身が数字を見て、「この改善は●時間分のコスト削減になる」と言葉にして伝えることが大切です。数字に裏打ちされた判断が組織文化になれば、メンバーも“時間=価値”という意識を持つようになります。

逆に、経営層が記録を軽視したり、データを活用しなかった場合、現場はすぐに「やっても意味がない」と感じてしまいます。工数管理は全員参加型の取り組みであり、その旗振り役は経営者自身です。

まとめ|中小企業だからこそ「時間の経営」が強みになる

中小企業では、一人ひとりの動きが会社全体の成果に直結します。だからこそ、「どこに時間をかけているのか」「それが利益にどう影響しているのか」を正しく把握することが、最も効率的な経営改善の一歩になります。

工数管理は、大掛かりなシステムや投資を必要とせず、小さく始めて大きな成果を得られる手法です。感覚に頼る経営から脱却し、数字で現場を捉える力を持つことで、利益をコントロールできる企業体質へと変わっていけるでしょう。

今こそ、自社の「時間」という資源を見直し、より強く、より持続可能な組織づくりに踏み出してみませんか?

よくある質問(FAQ)

Q1. 工数管理を始めるのに専用のツールは必要ですか?

A. 必ずしも必要ではありません。最初はExcelやスプレッドシートなど、既存のツールを使って十分に始められます。重要なのはツールの高度さではなく、「記録を習慣化すること」です。

Q2. 記録が手間で続かないのでは?

A. “正確さ”よりも“継続すること”が大切です。初期段階では15分単位やざっくりした分類で構いません。細かくしすぎず、続けやすい方法でスタートしましょう。

Q3. 工数管理を導入すると社員の反発が起きませんか?

A. 「管理される」と感じさせない運用がカギです。記録の目的が評価ではなく、業務改善であることを明確にし、経営層が率先して取り組むことで理解が得られやすくなります。

Q4. 工数データをどう活かせばいいのか分かりません。

A. 予定と実績の差や傾向を分析することから始めましょう。「この作業は時間がかかりすぎていないか」「繰り返し発生していないか」といった視点で改善点が見えてきます。

Q5. 少人数の会社でも意味がありますか?

A. 少人数だからこそ効果が出やすいのが工数管理です。業務の偏りやムダが可視化されることで、限られたリソースを最大限に活かす経営判断が可能になります。