従業員が会社を辞めずに最低限の業務だけをこなす「静かな退職(Quiet Quitting)」という現象が、近年日本でも広がりつつあります。

一見、離職率には現れず、業務は回っているように見えるため、経営者が気づきにくいという特徴があります。

しかし、その裏では職場の生産性やチームの連帯感が静かに損なわれている可能性があります。

特に中小企業やベンチャー企業においては、1人の意欲低下が全体に与える影響が大きいため、見過ごせない経営課題です。

本記事では、静かな退職の定義や実態から、なぜ経営層が気づきにくいのか、そして経営者が取るべき具体的な対策までをわかりやすく解説します。

- 静かな退職とは「心だけ会社を離れる」こと:社員が辞めずに最低限の仕事だけをこなし、やる気を失っている状態。

- 原因は評価・対話・将来不安:正当な評価がされず、対話も少なく、将来が見えないことが主な原因。

- 対策は1on1と信頼づくり:こまめな対話と信頼関係の構築が、静かな退職を防ぐカギ。

静かな退職とは何か──「辞めない離職」の正体

「静かな退職(Quiet Quitting)」とは、従業員が会社を辞めることなく、必要最低限の業務だけをこなす働き方を指します。

表面的には通常どおり出社し、業務も遂行していますが、指示されていない自主的な提案や残業、責任の拡張には関与せず、あくまで「給料分だけ働く」という姿勢が特徴です。

この言葉が広まり始めたのは、2022年のことです。

アメリカのキャリアコーチであるブライアン・クリーリー(Bryan Creely)氏が、同年初頭にYouTubeで「Quiet Quitting」という概念を紹介したのがきっかけとされています。

彼は「仕事を人生の中心に置きすぎる風潮」に疑問を投げかけ、ハッスルカルチャー(過剰な努力や成果主義)の限界を指摘しました。

その上で「Quiet Quitting」は、燃え尽きずに働き続けるための自己防衛であり、新たな価値観に基づく選択だと定義しています。

さらに同年7月には、TikTokクリエイターのザイド・カーン(Zaid Khan)氏が「Quiet Quitting」をテーマにした短い動画を投稿しました。

彼は「仕事があなたの人生のすべてである必要はない」と語り、静かな退職を“過労に対する静かな抵抗”とする価値観を提示。

この動画がZ世代を中心に大きな共感を呼び、SNSで急速に拡散されたことで、「Quiet Quitting」という言葉は世界的に注目を集めるようになりました。

日本においても、2022年後半から「静かな退職」という訳語とともにメディアで取り上げられ、2023年以降は人事・労務領域で重要なキーワードとなっています。

この概念の本質は「会社を辞めるわけではないが、かつてのような意欲はない」という微妙な心理にあります。

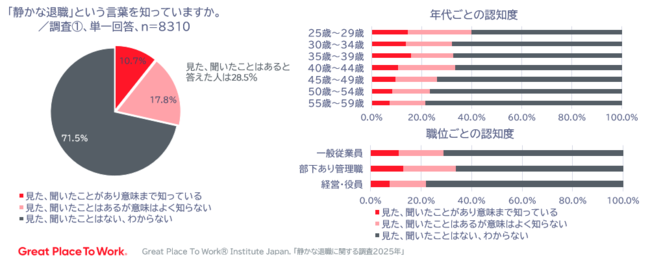

(引用元:Great Place to Work® Institute Japan(GPTW Japan)「静かな退職に関する調査2025年」より)

2025年に「Great Place to Work® Institute Japan(GPTW Japan)」が発表した調査によると、「静かな退職」という言葉を知っている人は全体の28.5%に上り、実際に実践していると答えた人は2.8%に達しました。

特に20〜30代の若年層における認知度が高く、経営層では相対的に低い傾向が見られます。

こうした役職間や世代間のギャップこそが、静かな退職が企業内で見逃されやすい最大の要因のひとつです。

静かな退職は、単に従業員の「怠け」ではなく、職場環境・組織文化・評価制度など多面的な問題の結果として現れます。

そして最も重要なのは、それが従業員本人にとっても「辞めるほどではないが、意欲はない」という不安定な状態であり、企業としても気づかぬうちにパフォーマンスの低下やチームの一体感の崩壊につながってしまうリスクをはらんでいるということです。

経営者がなぜ気づかないのか?──現場と上層のギャップ

静かな退職の最大の特徴は、「辞めないこと」です。

離職というかたちで顕在化しないため、経営者や上層部がこの問題に気づくことは非常に困難です。

特に中小企業やベンチャー企業では、人手不足への対応や売上確保に注力している経営者が多く、目に見える問題がない限り、現場の変化にまで目が届きにくいという事情があります。

一方、現場で従業員と日々接している中間管理職は、静かな退職の兆候を比較的早い段階で察知しています。

GPTW Japanの調査によると、静かな退職を実践している部下に対して、77.9%の管理職が通常以上のマネジメント時間をかけていると回答しています。

これは、管理職が静かな退職の影響を現実的な問題として受け止めている証拠です。

しかし、こうした管理職の努力や苦労が、経営層に十分に伝わっていないケースが多く見られます。

経営層は「離職率は低いから問題ない」と認識してしまいがちですが、実際には、静かな退職によって職場の活力や連帯感がじわじわと損なわれ、業務効率や成果にも悪影響が出ている可能性があります。

また、エンゲージメントサーベイなどの組織調査を実施していたとしても、経営層がそのデータを適切に読み取り、改善アクションにつなげられていないケースもあります。

特に「全体のエンゲージメントスコアを上げよう」と漠然と考えるのではなく、「辞めないが意欲の低い層」を意識的に見つけ出し、ピンポイントで対策を講じる必要があります。

このように、現場と経営層との間にある「温度差」が、静かな退職の本質的なリスクを見えにくくしています。

中小企業では特に、従業員一人ひとりの影響が大きいため、目に見えない意欲の低下を早期に捉える仕組みづくりが重要です。

静かな退職を生む4つの主な原因

静かな退職は、突然起こるわけではありません。

多くの場合、従業員の中で

- 「期待していた環境や待遇と現実のギャップ」

- 「頑張っても報われないと感じる経験」

などが蓄積され、少しずつ意欲が削られていった結果として現れます。

ここでは、静かな退職を引き起こす代表的な4つの要因を整理して解説します。

1. 評価制度や報酬に対する不満

最も多くの従業員が静かな退職を選ぶきっかけとなるのが、頑張っても正当に評価されないという不満です。

自分なりに努力を重ねても昇進・昇給に結びつかない、あるいは曖昧な評価制度のもとで理不尽さを感じると、次第に「これ以上やっても無駄だ」という諦めの感情が生まれます。

この状態が長引くと、仕事に対する期待も失われ、必要最低限のことだけをこなす静かな退職に至ります。

2. プライベート重視の価値観の高まり

特にZ世代やミレニアム世代においては、「仕事に人生を捧げるべきだ」という従来の価値観から距離を置く傾向があります。

- 「ワークライフバランス」

- 「自分らしい時間の確保」

を重視する人が増える中で、会社に対する忠誠心よりも、私生活を優先する姿勢が強くなっています。

その結果、業務に対しても必要以上の関与を避けるようになり、静かな退職という形で自分の働き方を調整する人が増えています。

3. 上司や同僚との関係性の希薄化

リモートワークや分業の進展により、職場内の人間関係が希薄になりやすい環境が生まれています。

以前のように雑談や飲み会を通じて築かれていた信頼関係が失われ、孤立感を抱える社員も少なくありません。

上司からの声かけやサポートが十分に得られない環境では、自分の役割を狭く捉え、「期待されていないなら、自分の分だけこなせばいい」と静かに引いてしまうケースが目立ちます。

4. キャリアや成長の展望が見えない

人は、自分の成長や将来像が明確に描けるときに最も意欲的に働けます。

しかし、業務が単調だったり、新たな挑戦やスキルアップの機会が提供されない職場では、「ここで働き続けても成長できない」という閉塞感が生まれます。

このような環境では、やがて仕事に対する熱意が薄れ、「頑張る意味がない」と感じるようになり、静かな退職へとつながっていきます。

中小企業でも実践できる対策5選

静かな退職は、大企業に限らず中小企業・ベンチャー企業でも発生しうる課題です。

むしろ人員に余裕がない分、1人の社員の意欲低下が与える影響はより深刻です。

しかし、限られたリソースの中でも、経営層と現場が連携しながら静かな退職を防ぐことは十分可能です。

ここでは、コストをかけずに始められる中小企業向けの具体的な対策を5つ紹介します。

1. 1on1ミーティングの導入と傾聴姿勢の強化

従業員の本音や課題を早期にキャッチするには、上司との定期的な1on1ミーティングが効果的です。

特に中小企業では、フランクな関係性が築きやすいため、1on1を通じて信頼関係を深めやすい環境があります。

重要なのは、単なる業務報告の場ではなく、本人の気持ちや将来の希望に耳を傾ける「対話の場」として設計することです。

2. 成果だけでなく「過程」を評価する制度設計

静かな退職の背景には、「頑張っても報われない」という不満がよく見られます。

これを防ぐには、結果だけでなくプロセスや努力も評価する制度が有効です。

たとえば、定量評価だけでなく、「チームに貢献した姿勢」や「改善提案」などを評価項目に加えることで、社員のモチベーションを維持しやすくなります。

3. キャリア設計支援と学びの機会の提供

社員が将来に希望を持てるように、キャリアパスを一緒に考える機会を作ることも重要です。

たとえば年1回のキャリア面談を実施し、

- 「今後どんなスキルを身につけたいか」

- 「どのような業務に挑戦したいか」

といった話題に触れるだけでも、従業員の成長意欲を引き出すきっかけになります。

加えて、外部セミナーやeラーニングの紹介・補助なども、学びへの姿勢を後押しする手段となります。

4. 管理職へのマネジメント支援と負担軽減

静かな退職の兆候を最も早く察知できるのは現場の管理職ですが、権限や時間が限られており、自力で解決するのは困難です。

経営層は、マネジメント研修や評価制度の見直しを通じて、管理職が「人を育てる力」を発揮しやすい環境を整える必要があります。

また、異動や配置転換など、現場では対処しきれない領域に対しては、経営判断として積極的に関与することが求められます。

5. 職場の空気を可視化する「エンゲージメント調査」の活用

社員の本音は日常業務だけでは見えにくいものです。

そこで、年1~2回のエンゲージメントサーベイ(従業員満足度調査)を行い、組織の温度感を数値で把握することが有効です。

特に

- 「最近やりがいを感じているか」

- 「上司との関係性に満足しているか」

といった質問項目は、静かな退職の兆候を捉える指標になります。

結果を公開し、改善アクションに落とし込むことで、社員の信頼も高まります。

静かな退職を防ぐために、経営者がすべき3つのこと

静かな退職の問題に真正面から向き合うには、現場任せにするのではなく、経営層自身が主導して取り組む姿勢が不可欠です。

特に中小企業やベンチャー企業では、経営者の言動や価値観が職場文化に与える影響が大きいため、その行動が社員の意欲に直結します。

ここでは、経営者として取り組むべき3つのポイントを解説します。

1. エンゲージメントの見える化とPDCAの導入

従業員の意欲や満足度は、日々の会話や報告だけでは正確に把握できません。

年に1回でもよいので、エンゲージメントサーベイを導入し、数値として「職場の空気」を可視化することが重要です。

さらに、調査結果をもとに改善計画を立て、実行し、再評価するというPDCAサイクルを経営レベルで回していくことで、単なる調査で終わらない実効性のある施策につながります。

2. 「人事任せ」にしない関与姿勢

静かな退職は人事部門だけでは解決できません。

特に評価制度や人材配置、組織文化など、経営判断が求められる領域に対しては、経営者が自ら関与しなければ改善は進みません。

「人事がやること」と線引きせず、組織全体の課題としてとらえることで、現場にも「経営が本気で向き合っている」というメッセージが伝わり、信頼の構築にもつながります。

3. 連帯感を高める職場文化づくり

GPTW Japanの調査でも指摘されているように、「連帯感」は働きがいを支える重要な要素の一つです。

経営者が率先して社員と関わり、感謝や承認の言葉を直接伝えるだけでも、職場の空気は大きく変わります。

また、部署間の壁を越えて交流する機会をつくる、ナレッジ共有や称賛の文化を根づかせるといった取り組みも効果的です。

「ここにいていい」と感じられる場をつくることが、静かな退職の予防につながります。

おわりに:静かな退職は“静かな経営リスク”である

「静かな退職」は、単なる一時的な働き方の流行ではありません。

社員が声を上げずに意欲を失い、表面上は変わらず働いているように見えても、組織の生産性や職場の連帯感はじわじわと蝕まれていきます。

しかもその多くは、経営層の目には見えにくいところで進行しています。

中小企業やベンチャー企業にとって、社員一人ひとりの活力は、業績だけでなく、採用力や企業文化にも直結する重要な資産です。

静かな退職を放置すれば、それはやがて企業の“静かな崩壊”につながりかねません。

本記事で紹介したように、静かな退職の兆候は早期に捉えることができ、対策も決して特別なものではありません。

1on1の強化や評価の見直し、成長機会の提供といった地道な取り組みが、社員の信頼とやる気を再び引き出します。

経営者自身が職場の空気を感じ取り、小さな異変にも耳を傾け、組織全体で「働きがい」を育てていくことこそが、静かな退職を防ぐ最大の鍵となります。

FAQ:静かな退職に関するよくある質問

Q1. 静かな退職の兆候にはどのようなものがありますか?

代表的な兆候としては、業務に対する主体性の低下、定時退社が極端に増える、会議や発言の減少、周囲とのコミュニケーションが希薄になるなどが挙げられます。

突然辞めるわけではないため、「なんとなくやる気がない」と感じた段階で早めに声をかけることが重要です。

Q2. 静かな退職は本当に業績に影響しますか?

はい、確実に影響します。

本人のパフォーマンス低下に加え、周囲の士気やチームの連帯感にも悪影響を与えるため、長期的には生産性の低下や離職の連鎖を引き起こす可能性があります。

特に少数精鋭で運営する中小企業では、その影響がより顕著になります。

Q3. 管理職がすでに努力しているのに、どうすればいいですか?

管理職が現場で努力していても、評価制度や異動・配置といった構造的な問題は経営層の判断が必要です。

管理職の負担を軽減するためにも、経営者自らが仕組みや文化に目を向けることが重要です。

Q4. 社員がプライベート重視になることは悪いことですか?

いいえ、悪いことではありません。

ワークライフバランスを尊重することは、むしろ働きがいを高める要因になります。

ただし、業務とのバランスを保ちながら、会社のビジョンと社員の価値観が擦り合わされる環境づくりが求められます。

Q5. 静かな退職を防ぐには、まず何から始めるべきですか?

まずは従業員の声に耳を傾けることです。

1on1ミーティングの導入や、簡易なエンゲージメントサーベイの実施が効果的です。

社員の考えを可視化し、経営層が小さな変化に気づくことから対策が始まります。