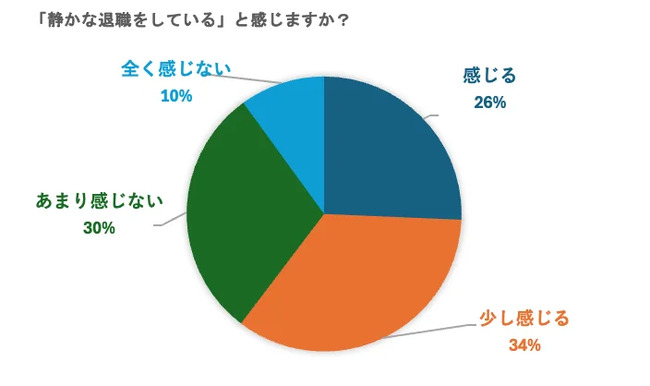

「静かな退職」という言葉がビジネスの現場でも聞かれるようになりました。これは、従業員が会社を辞めるわけではないものの、与えられた業務だけを淡々とこなし、昇進や追加の責任を求めない姿勢を指します。

一見するとネガティブに見えるこの行動ですが、実は企業にとっては生産性向上のヒントが隠されている可能性があります。今回は、静かな退職がなぜ企業の生産性を高めるきっかけになるのか、その背景と理由を整理してご紹介します。

1. 静かな退職は働き方の選択肢の一つ:無理をせず、与えられた仕事に集中する合理的な姿勢。

2. 組織の制度課題を見える化するサイン:評価や働き方の歪みに気づくきっかけになる。

3. 多様な働き方が生産性を高める:柔軟な制度設計が離職防止と成果向上につながる。

そもそも「静かな退職(Quiet Quitting)」とは何か?

(引用元:アクシス株式会社「2024年日本国内の静かな退職に関する意識調査」より)

静かな退職とは、「会社を辞める」のではなく「それ以上のことはしない」という働き方のことです。具体的には、与えられた仕事をしっかりとこなす一方で、残業や追加の業務、無償の努力といった、いわゆる“期待されている以上の行動”を避ける姿勢を指します。

この考え方は、SNSや動画メディアを通じて、特に20代・30代の若い世代を中心に広がりました。以前のように、「会社に尽くすことが美徳」とされる時代から変化しつつあり、自分の時間や価値観を大切にする流れが加速しています。

静かな退職は怠慢ではありません。むしろ「ここまではやる」「ここからはやらない」という明確な線引きにより、自分自身の働き方をコントロールする方法の一つと再評価されています。

なぜ“静かな退職”が企業の課題を浮き彫りにするのか?

静かな退職が広がる背景には、企業側の制度疲労が隠れています。組織としての成長や運営に必要なルールや文化が、時代の変化に適応できず、社員との間にズレが生じている状態です。従来のように、曖昧な評価制度や、長時間労働に対する見返りが曖昧なままだと、社員は積極的に関わる意味を見出せなくなっていきます。

特に、若い世代の多くは、忠誠心や根性だけで仕事を続けることに価値を感じにくくなっています。成果に見合った報酬や、生活とのバランスを重視する考え方が主流になりつつあり、旧来型のマネジメントスタイルでは人を動かしにくくなっているのです。

さらに、コロナ以降はリモートワークやフレックス勤務の浸透により、働き方の選択肢が大きく広がりました。この変化によって、「会社に合わせる働き方」から「自分に合った働き方」への転換が加速しています。

このような時代において、企業が制度を見直さなければ、社員の静かな退職は止まることなく進行し、やがて組織全体の活力が失われていくリスクがあります。まさに今こそ、企業が課題を直視し、制度を再設計する好機だと言えるでしょう。

理由① 「過剰な業務」から解放されることで本来の成果に集中できる

静かな退職の背景には、「やらなくてもいい仕事」に対する距離の取り方があります。例えば、意味のない長時間の残業や、実質的な成果につながらない社内会議、上司への過剰な忖度など、これまで当たり前とされてきた業務に対して、若い世代は疑問を持ち始めています。

こうした過剰な業務から離れることで、従業員は本来取り組むべきコア業務に集中できるようになります。無理に業務を広げるよりも、限られた範囲の中で確実に成果を出す方が、結果的に生産性の向上につながるのです。

重要なのは、静かな退職を選ぶ社員を「やる気がない」と切り捨てないことです。彼らは、むしろ業務のムダを見抜く力を持ち、構造的な問題に対して無意識に警鐘を鳴らしている存在とも言えます。そうした視点を受け入れることで、組織の業務設計そのものを改善するチャンスが生まれます。

理由② 「制度の歪み」を浮き彫りにし、見直しのきっかけになる

静かな退職が起こる職場では、年功序列による昇進や、あいまいな評価基準、特定の人に業務が集中する属人化といった、組織の根本的な課題が表面化しやすくなります。これらは、普段は見えにくいまま放置されがちですが、社員の行動の変化を通じて、問題があらわになるのです。

社員が静かに距離を取るという行動は、単なる不満の表れではなく、企業に対して「現状のままでは続けられない」という無言のメッセージとも受け取れます。いわば“沈黙の退職願”とも言えるでしょう。

このような状態に気づいたときこそ、企業は制度を見直す絶好の機会です。評価制度の透明性や、役割の明確化、公平な分担など、組織全体の仕組みを再設計することで、社員の納得感とエンゲージメントを高め、生産性の底上げにもつなげることができます。

理由③ 働き方の多様性を取り込むことで組織が柔軟になる

静かな退職を選ぶ人の中には、昇進や管理職を望まない人材が少なくありません。しかし、それは決して能力が低いというわけではなく、仕事のスタイルや価値観の違いにすぎません。そうした人材を無理に従来のキャリアパスに乗せるのではなく、多様な働き方を尊重する組織へと転換することで、新たな戦力として活かすことが可能になります。

特にこれからの時代は、全員が管理職を目指す必要はありません。プレイヤーとして高い専門性を発揮する「スペシャリスト」を正当に評価できる仕組みが求められます。役割に応じた評価軸を設けることで、社員の納得感と貢献意欲を引き出すことができます。

また、ワークライフバランスを尊重する姿勢は、社員の離職率の低下にも直結します。多様な働き方を許容する柔軟な組織は、変化の激しい時代においても安定した戦力を確保しやすく、持続的な成長につながります。

静かな退職を企業成長の“起爆剤”にするための対応策

静かな退職を単なる課題として捉えるのではなく、組織変革のきっかけとして活かすには、企業側の制度やマネジメントの見直しが不可欠です。特に重要なのは、裁量・評価・報酬といった基本的な仕組みを、社員にとってわかりやすく、納得感のあるものへと再設計することです。

また、管理職層の意識改革も欠かせません。従来のように一方的に指示・管理するスタイルではなく、部下との対話を通じて信頼関係を築き、個々の価値観やキャリア志向に寄り添う姿勢が求められます。静かな退職を選ぶ社員に対しても、「どう働きたいか」「どこまで関わりたいか」を丁寧にヒアリングすることが大切です。

さらに、モチベーションを外部から“強制する”のではなく、本人が自発的に動きたくなる環境づくりが重要です。無理に鼓舞するのではなく、働きやすさや選択の自由を整えることで、結果的に社員の内発的なやる気が引き出され、組織全体のパフォーマンスも向上します。

まとめ──静かな退職は「敵」ではなく「気づきのサイン」

静かな退職を否定的に捉えて、社員を引き止めたり、モチベーションの低下を叱責したりするだけでは、根本的な問題は解決しません。むしろ、その兆候をきっかけに、企業の制度や働き方を見直すことが、より健全で持続可能な組織づくりにつながります。

社員が静かに距離を取るのは、組織の在り方に違和感を抱いているサインでもあります。それに耳を傾け、柔軟に制度を改善していくことで、結果的に従業員のエンゲージメントが高まり、生産性向上にも結びついていきます。

今、経営者に求められているのは、統制によって人を動かす力ではなく、制度や仕組みを設計し直す力です。静かな退職を“問題”として切り捨てるのではなく、“気づきのサイン”として受け取り、前向きな変化の原動力にしていきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 静かな退職をする社員に対して、放置しても問題はないのでしょうか?

A. 放置はおすすめできません。静かな退職は、本人の働き方の選択である一方、組織に対するサインでもあります。直接的な注意よりも、制度や評価基準の見直しを通じて、働きやすい環境づくりに取り組むことが大切です。

Q2. 静かな退職が増えると、組織全体のパフォーマンスが落ちてしまいませんか?

A. 一見すると生産性が下がるように見えますが、実は不要な業務や不透明な制度が可視化される好機でもあります。制度を整えることで、結果的に効率的で持続的な働き方につながります。

Q3. 昇進を望まない社員も評価対象にするべきですか?

A. はい。管理職だけを評価するのではなく、スペシャリストとしての貢献を正当に評価する仕組みを取り入れることで、組織全体の多様性と柔軟性が高まり、離職防止や成長につながります。

Q4. 静かな退職を防ぐためにモチベーション施策を強化すべきでしょうか?

A. 外的な動機づけよりも、社員自身が納得できる働き方や評価制度を整えることの方が効果的です。モチベーションは「与える」ものではなく、「引き出す」環境が重要です。

Q5. 静かな退職を防ぐために、管理職はどのような対応をすればよいですか?

A. 管理職に求められるのは、管理よりも対話です。一方的な指示ではなく、部下の価値観やキャリア志向を理解し、働き方や役割への希望を聞き取る姿勢が重要です。定期的な1on1やフィードバックの場を設けることで、信頼関係が築かれ、早期の兆候にも気づきやすくなります。