採用難が続く中小企業にとって、応募が集まらない、内定辞退が多いという悩みは日常です。

特にZ世代は、会社での成長が見えるかどうかを重視し、入社前から学びの環境を比較します。

ところが現場任せのOJTだけでは、学ぶ順序や基礎が示されず、会社は“教える気がない”と見られがちです。

本記事では、採用を軸に、定着にもつながる令和版の人材育成戦略を、OJTの見直しとOFF-JTの活用という観点から、低コストで始められる実践策とともに解説します。

この記事のポイント

- ✅OJT脱却で採用強化

OJT単独からOJT+OFF-JTへ。学べる環境を示すことで応募数と内定承諾率が向上します。 - ✅低コスト施策が要

eラーニング、資格補助、月1勉強会など小さく始めて効果を検証。費用対効果を高めます。 - ✅数値で効果を検証

応募数、承諾率、初期離職率、受講率、生産性をKPI化。月次で改善して採用と定着を両立。

なぜ中小企業はZ世代の採用に苦戦するのか

中小企業が採用に苦戦する背景

中小企業は採用広報の打ち手が限られ、応募母集団が小さくなりがちです。

給与や福利厚生で大手と全面対決すると費用対効果が悪化します。

そこでZ世代の意思決定軸を理解することが重要です。

Z世代は

- 入社後に何を学べるか

- 成長過程が見えるか

- 評価が透明か

を重視します。

具体的には、配属前から基礎を学べる仕組み、学習の到達度が可視化される仕掛け、先輩のロールモデルの提示などが応募段階の安心材料になり、応募率向上と内定承諾率の改善に直結します。

Z世代が重視するポイント

Z世代は情報収集が早く、比較軸も明確です。

仕事内容だけでなく、学習のロードマップや資格取得支援、オンライン学習の有無をチェックします。

「入ってから考える」よりも「入る前から見通せる」環境に惹かれます。

よって、採用ページや募集要項には、入社後3カ月・6カ月・12カ月で身に付くスキル、受講可能な研修、OJTとOFF-JTの組み合わせ方を具体的に記載します。

これにより「この会社なら学べる」という確信が生まれ、応募の障壁が下がります。

OJTの問題点と限界

OJTの本来の意味と誤解

OJTは「On-the-Job Training」、すなわち実務を通じて学ぶ方法です。

本来は段階設計があり、基礎を教えてから現場で練習し、振り返りで補強するというサイクルが前提です。

しかし現実には「とりあえず現場で覚えて」「自分で考えて」という丸投げや、結果に対するダメ出しだけがOJTだと誤解されがちです。

これではスキルの土台が形成されず、若手は成長実感を得られません。

放置型OJTの弊害と、教える側に必要な3要素

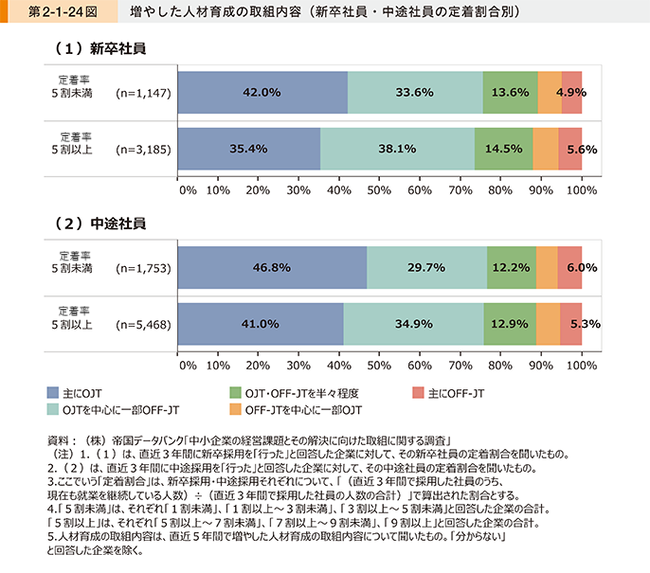

(出典:中小企業庁「2024年板 中小企業白書」より)

指導の前提として、教える側には

- 体系的な理解

- 言語化能力

- 教え方の技術

という3要素が求められます。

全体像を整理し、要点を言葉にし、相手の理解度に合わせて順序立てて伝える力です。

これが欠けると、若手は「何から学べばよいか」「いまどのレベルか」が分からず、定着率が下がります。

加えて、外部研修などのOFF-JTを組み合わせた企業の方が定着率が高いという指摘もあり、OJTだけに依存する育成は限界があります。

Z世代が求める人材育成とは

Z世代が重視する学びとキャリア形成

Z世代は生まれた時からインターネットやスマートフォンが身近にある「デジタルネイティブ」です。

そのため情報を調べる力が高く、企業の採用ページや口コミ、SNSなどから育成制度の有無をチェックします。

Z世代が企業に求めるのは「自分がどのように成長できるか」という明確な学びのロードマップです。

入社3カ月で基礎スキル、6カ月で応用、1年で独り立ちといった具体的な成長イメージが示されると安心感を得られます。

逆に「入社後はOJTで学べる」という曖昧な説明だけでは不安が増し、応募や定着につながりません。

複線化する学びのスタイル

現代の若者は学校と塾、オンライン学習とリアル研修のように複数の学びを組み合わせることに慣れています。

企業も同様に、OJTと外部研修(OFF-JT)、eラーニング、動画教材を併用することで安心感を提供できます。

Z世代は自己投資に積極的で、資格取得やスキルアップを会社が支援してくれることを魅力に感じます。

採用競争で大企業に勝つには、給与や福利厚生だけでなく「成長環境があるかどうか」を明示することが中小企業の差別化要因になります。

OJTからOFF-JTへ―採用につながる新しい育成戦略

OJTとOFF-JTの組み合わせが効果的な理由

先に示したように中小企業白書2024では、人材育成の取り組みを増やした企業ほど定着率が高いと報告されています。

特に「OJTのみ」よりも「OJT+OFF-JT」を導入している企業で定着率が高い傾向が示されています。

これは、若手社員にとって基礎を体系的に学ぶ機会が確保されることで、自分の成長を実感できるからです。

さらに、外部研修やオンライン講座は費用を抑えて導入できるものも多く、中小企業にとっても現実的な選択肢となります。

採用広報で育成制度をアピールする

採用ページや説明会で「OJTだけでなく外部研修やeラーニングも組み合わせている」と明示することは応募者の安心感につながります。

Z世代は入社後の姿をイメージして応募を判断するため、どのようにスキルが身に付くのかを可視化することが重要です。

育成制度の充実はコストがかかるだけでなく「投資効果が見えにくい」と思われがちですが、実際には応募数の増加、早期離職の防止、そして採用コストの削減につながります。

結果として「コスパの良い採用戦略」となり得るのです。

コスパの良い人材育成投資とは

小さな投資で大きな効果を得る方法

大規模な研修制度を整えるのは中小企業にとって負担が大きいですが、小規模でも効果的な取り組みは可能です。

例えば、外部セミナーや資格取得の費用を一部補助する、動画学習サービスを導入する、月に一度社内勉強会を実施するなどです。

これらの取り組みは大きなコストをかけずに実行でき、社員の「学べる会社」という印象を強めます。

また、採用活動で「研修費用補助あり」と明示するだけでも応募数は増える傾向にあります。

採用と定着の好循環を生む

人材育成への投資は採用時の魅力になるだけでなく、入社後の成長実感を支えるため離職防止にもつながります。

特にZ世代は学びの環境が整っていれば「ここで長く働ける」と考えます。

結果的に「採用→定着→成長」という好循環が生まれ、長期的に見れば採用コスト削減と組織力強化を同時に達成できます。

人材不足に悩む中小企業にとって、少額の教育投資は高いリターンを生む戦略投資となります。

まとめ:令和の採用・育成戦略はOJT脱却がカギ

Z世代は「OJTだけで育つ」という発想を信用せず、体系的な学びを求めています。

中小企業が採用力を高めるには、OJTとOFF-JTを組み合わせて「学べる環境」を整備することが欠かせません。

外部リソースやオンラインツールを活用すれば、コストを抑えながら魅力的な育成制度を構築できます。

一方で、Z世代を「根性がない」「手間がかかる」と感じる経営者も少なくありません。

しかし、経営者の世代とZ世代では育った環境や背景が大きく異なるため、同じ価値観を押し付けるのは現実的ではありません。

経営者自身がその違いを理解し、学び方の多様性を受け入れることが、採用と定着の両立につながります。

採用と定着を両立させる令和版の戦略こそが、中小企業が人材不足を克服し、持続的に成長するためのカギになります。

よくある質問(FAQ)

Q1.Z世代は本当にOJTが苦手ですか?

「苦手」というより、基礎→演習→振り返りの順序や到達基準が曖昧だと不安になります。体系的な学び(OFF-JT)と現場実践(OJT)を併用すると応募意欲と定着が上がりやすいです。

Q2.低コストで始められるOFF-JTの例は?

eラーニング(月額1,000〜3,000円/人)、社外セミナー(1回5,000〜30,000円)、資格受験補助(上限50,000円/年)、月1回の社内勉強会(60分)などが現実的です。

Q3.採用ページでは何を明示すべき?

入社3/6/12カ月で身に付くスキル、受講可能な研修と学習時間、到達基準、OJTとOFF-JTの割合、ロールモデル、資格補助や書籍購入制度、評価の透明性を具体的に記載します。

Q4.効果測定はどう行いますか?

応募数、内定承諾率、初期離職率(3カ月・6カ月)、研修受講完了率、配属後の生産性指標(例:リード対応数/週)、従業員NPS/エンゲージメントを月次でダッシュボード管理します。

Q5.研修は業務時間内と時間外どちらが良い?

基本は業務時間内に計画実施し、学習を「仕事」と定義します。時間外は任意の微学習(10〜15分)に限定し、強制は避けると反発が起きにくく定着もしやすいです。