近年、企業における従業員の賃金上昇が注目されています。

経済の成長や競争の激化により、人材の確保と定着がますます重要となる中、従業員のモチベーションや生産性を向上させるためには、適切な賃上げが欠かせません。

しかし、中小企業における賃上げは大手企業と比較して難しいとされてきました。

中小企業にとって賃上げは、経営資源の配分や経営戦略の検討が必要な重要な課題です。

しかしながら、従業員の満足度やモチベーションを高め、生産性を向上させるためには、賃金の適正化が不可欠です。

従業員が適正な報酬を得ることで、会社へのロイヤルティが高まり、組織の成長に寄与することが期待されます。

この記事では、中小企業における賃上げの重要性について考え、従業員の自己評価と他者評価の適切な統合によって、賃上げを実現する方法について探っていきます。

結論:従業員の評価統合が中小企業の賃上げを可能にする

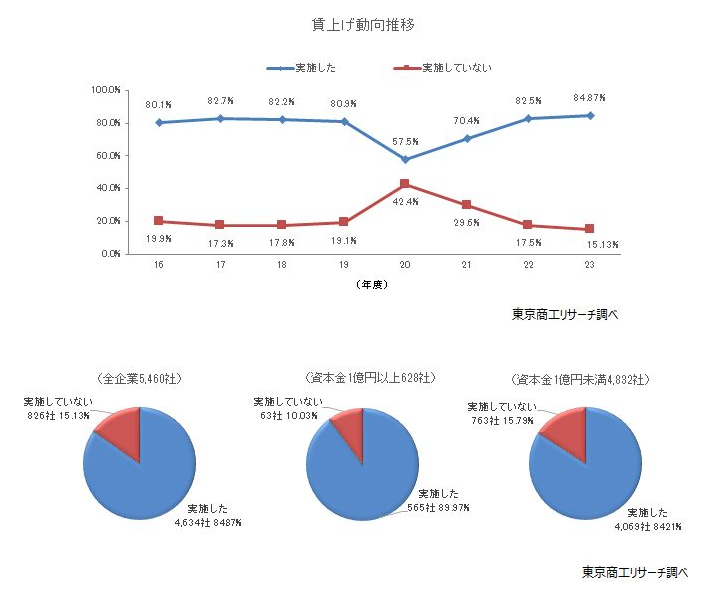

(引用元:東京商工リサーチ「2023年度「賃上げに関するアンケート」調査より)

中小企業における賃上げの実現は、従業員の自己評価と他者評価の適切な統合が鍵となります。

従業員が自らの成果を正しく評価し、その成果を数値化して会社に提示することで、賃上げの実現が可能となります。

成果の数値化と価値化が賃上げへの道

従業員が自身の成果を数値化し、それを会社に提示することは、賃上げを実現するための重要なステップです。

成果を数値化することで、従業員は自らの貢献度を客観的に示すことができ、会社側もその価値を正当に評価することができます。

これにより、賃上げへの道が開かれます。

自己評価と他者評価の統合が生産性向上へ

従業員が自己評価と他者評価を適切に統合することは、生産性の向上にもつながります。

自己評価によって従業員は自らの強みや改善点を把握し、他者評価によって客観的なフィードバックを受け取ることで、自己成長に繋がります。

そして、この成長が会社全体の生産性向上につながり、賃上げの根拠となります。

従業員の自己評価と他者評価の統合による賃上げの実現

中小企業においても、従業員が自己評価と他者評価を適切に統合し、成果を数値化して会社に提示することで、賃上げの実現が可能です。

従業員自身が自らの成果を正しく評価し、その価値を会社に示すことで、生産性の向上と共に賃上げが実現されるのです。

これは中小企業における持続可能な成長のために欠かせない取り組みです。

自己評価と他者評価の違い

自己評価と他者評価とは、従業員が自身の仕事や成果に対する評価を行う際に、自分自身からの視点(自己評価)と、他人からの視点(他者評価)の違いを指します。

自己評価は自身の強みや改善点を客観的に見つめ直すことであり、他者評価は同僚や上司からのフィードバックを通じて自分の仕事や成果を客観的に評価することを指します。

自己評価と他者評価の意味

自己評価は、従業員が自分自身の仕事や成果を自己評価することで、自己成長や仕事の向上につながります。

自己評価を行うことで、自分の強みや改善点を客観的に把握し、それに基づいて行動を改善することができます。

また、他者評価は、同僚や上司からのフィードバックを通じて自分の仕事や成果を客観的に評価することで、自分の仕事や成果を客観的に把握することができます。

従業員が自己評価と他者評価の違いに気づく重要性

従業員が自己評価と他者評価の違いに気づくことは、自己成長や仕事の向上につながります。

自己評価を行うことで、自分の強みや改善点を客観的に把握し、それに基づいて行動を改善することができます。

また、他者評価は、同僚や上司からのフィードバックを通じて自分の仕事や成果を客観的に評価することで、自分の仕事や成果を客観的に把握することができます。

従業員の自己評価の重要性

従業員が自己評価を行うことは、組織全体の成長や生産性向上に不可欠です。

以下では、自己評価の行い方とそのメリット、そして自己評価が生産性向上に与える影響について解説します。

自己評価の行い方とそのメリット

自己評価の行い方

自己評価を行うためには、以下のステップが役立ちます。

- 目標の設定: 自身の仕事や成果に関する明確な目標を設定します。

- 自己分析: 達成した目標や課題について客観的に評価し、自己分析を行います。

- 強みと改善点の特定: 自身の強みと改善点を特定し、成長のためのアクションプランを立てます。

- 振り返りとフィードバック: 過去の行動や結果を振り返り、同僚や上司からのフィードバックを受け取ります。

メリット

自己評価を行うことで、以下のようなメリットが得られます。

- 自己成長: 自分の強みや改善点を認識し、成長の機会を見つけることができます。

- 目標達成の向上: 目標設定と自己分析によって、目標達成のための戦略を練ることができます。

- 自己管理能力の向上: 自己評価を通じて、自己管理能力や問題解決能力を向上させることができます。

自己評価が生産性向上に与える影響

モチベーションの向上

自己評価を行うことで、従業員のモチベーションが向上します。

自分の成長や改善に向けた目標を設定し、その達成に向けて努力することで、仕事へのやる気や情熱が高まります。

成果の最大化

自己評価を通じて自分の強みや改善点を把握し、それに基づいて行動を改善することで、成果の最大化が可能となります。

自己評価によって特定された改善点を改善することで、仕事の効率や品質が向上し、結果として生産性が向上します。

チームワークの促進

自己評価を行うことで、従業員が自分の役割や貢献度を理解し、チーム内での役割分担や連携がスムーズに行われるようになります。

これによって、チーム全体の生産性が向上し、組織の目標達成に貢献します。

従業員の他者評価の重要性

従業員が他者評価を受けることは、個人の成長や組織の発展にとって極めて重要です。

以下では、上司や同僚からのフィードバックの重要性と、他者評価の受け方とその効果について解説します。

上司や同僚からのフィードバックの重要性

成長の促進

上司や同僚からのフィードバックは、自己評価とは異なる視点から自身の仕事や行動を客観的に評価する機会を提供します。

このような客観的な視点を通じて、自分の強みや改善点を把握し、成長の機会を見つけることができます。

視野の拡大

他者からのフィードバックを受けることで、自分の行動や仕事の影響をより広い視野で見ることができます。

これにより、自身の行動や仕事が組織やチームに与える影響を理解し、それに応じて行動を調整することができます。

他者評価の受け方とその効果

フィードバックの受け方

- オープンマインドで受け入れる: フィードバックを受ける際には、オープンマインドで受け入れることが重要です。他者の意見や視点に対して素直に耳を傾け、受け入れる姿勢を持ちましょう。

- 具体的な指摘に着目する: フィードバックの中から具体的な指摘や改善点を見つけ出し、それを基に行動を改善することが重要です。

- 感謝の気持ちを示す: 上司や同僚からのフィードバックを受けた際には、感謝の気持ちを示すことで、相手の労力や意見に対する尊重を示しましょう。

効果

- 自己成長の促進: 上司や同僚からのフィードバックを受けることで、自己成長の機会が生まれます。他者の視点から自身の行動や仕事を客観的に評価し、それに基づいて成長することができます。

- チームの連携強化: フィードバックを受けることで、チーム内のコミュニケーションや連携が強化されます。お互いが率直な意見を交換し、問題解決や目標達成に向けて協力することができます。

自己評価と他者評価の統合

自己評価と他者評価を統合することは、従業員の成長と組織の発展において重要な要素です。

以下では、自己評価と他者評価の統合がもたらす効果と、従業員が自己評価と他者評価を統合する方法について解説します。

自己評価と他者評価の統合がもたらす効果

総合的な評価の形成

自己評価と他者評価を統合することで、より総合的な評価を形成することが可能となります。

自己評価では自身の視点から自己成長や強み、改善点を把握しますが、他者評価は外部からの客観的な評価を提供します。

両者を統合することで、より客観的かつ包括的な評価を得ることができます。

効果的な目標設定と行動計画の立案

自己評価と他者評価を統合することで、効果的な目標設定と行動計画の立案が可能となります。

自己評価に基づいて自身の目標を設定し、他者評価からフィードバックを受けながら、目標達成のための具体的な行動計画を立てることができます。

これによって、自己評価と他者評価の両方の視点を踏まえた成果の最大化が可能となります。

従業員が自己評価と他者評価を統合する方法

フィードバックの照らし合わせ

自己評価と他者評価を統合するためには、まず両者のフィードバックを照らし合わせることが重要です。

自己評価で自身の強みや改善点を挙げた後に、上司や同僚からのフィードバックを受け取り、それらを比較・検討します。

共通項目の抽出と調整

次に、自己評価と他者評価の間で共通する項目を抽出し、調整します。

自己評価と他者評価の両方で高く評価された項目は自己評価を確認し、改善点がある場合は他者評価を参考に調整を加えます。

アクションプランの策定

最後に、自己評価と他者評価を踏まえて具体的なアクションプランを策定します。

自己評価で明確にした目標や改善点に対して、他者評価からのフィードバックを取り入れながら、具体的な行動計画を立てて実行に移します。

成果の数値化と価値化

成果の数値化と価値化は、従業員が賃上げを実現するために重要な要素です。

以下では、成果を数値化する意義と方法、そして成果の価値化が賃上げに与える影響について解説します。

成果を数値化する意義と方法

パフォーマンスの可視化

成果を数値化することで、従業員のパフォーマンスを可視化することができます。

数値化された成果は客観的な指標となり、従業員の業績や貢献度を明確に示すことができます。

これにより、従業員自身や上司、会社全体が成果を客観的に評価し、適切な評価と報酬を与えることが可能となります。

目標達成の追跡と評価

成果の数値化は目標達成の追跡と評価にも役立ちます。

数値化された成果は目標達成度を定量的に把握することができ、目標に対する進捗状況や達成度を明確に把握することができます。

これにより、従業員は自身の目標達成に向けた努力を継続し、成果を最大化することができます。

効率性の向上と改善活動の促進

成果の数値化は効率性の向上と改善活動の促進にも貢献します。

数値化された成果は業務プロセスや作業の効率性を評価し、改善の余地や課題を明確に示します。

これにより、従業員は効率性を向上させるための改善活動に取り組み、生産性を向上させることができます。

成果の価値化が賃上げに与える影響

評価と報酬の適正化

成果の価値化は評価と報酬の適正化につながります。

成果が数値化され、その価値が明確になることで、従業員の貢献度や成果に見合った評価と報酬を与えることが可能となります。

これにより、従業員は自身の努力や成果が正当に評価されることを実感し、モチベーションを向上させることができます。

賃上げの根拠と交渉力の強化

成果の価値化は賃上げの根拠となり、従業員の交渉力を強化します。

数値化された成果は具体的な根拠となり、従業員は自身の成果をもとに賃上げを求める際に、客観的かつ具体的な根拠を提示することができます。

これにより、従業員はより効果的な賃上げ交渉を行うことができ、成功率を高めることができます。

中小企業での賃上げの方法

中小企業における賃上げは、従業員の自己評価と他者評価の統合による成果の数値化と価値化が鍵となります。

以下では、その重要性を再強調し、中小企業での賃上げの可能性と具体的な手法について提案します。

自己評価と他者評価の統合による成果の数値化と価値化の重要性

中小企業においても、従業員の成果を客観的に評価し、適切な報酬を与えることが重要です。

従業員自身が自己評価と他者評価を統合し、成果を数値化することで、その価値を明確に示すことができます。

これにより、従業員の貢献度や成果が適切に評価され、賃上げの根拠となる具体的な情報が得られます。

中小企業での賃上げの可能性と具体的な手法

- 成果の数値化と価値化の促進

- 中小企業においても、従業員が自己評価と他者評価を統合し、成果を数値化・価値化する仕組みを促進する必要があります。これには、従業員との定期的なパフォーマンスレビューやフィードバックセッションの実施、目標設定や進捗管理の徹底などが有効です。

- 賃上げの基準とプロセスの明確化

- 中小企業では、賃上げの基準とプロセスを明確化することが重要です。従業員が自己評価と他者評価を行い、成果を数値化した場合、その評価基準や賃上げのプロセスが不透明であれば、効果的な賃上げが行われません。従業員とのコミュニケーションを通じて、賃上げの基準やプロセスを明確にし、公平かつ透明性のある賃上げを実現します。

- 成果に応じた個別評価と報酬体系の導入

- 中小企業では、成果に応じた個別評価と報酬体系の導入が効果的です。従業員の成果を数値化し、それに基づいて評価や報酬を行うことで、成果主義を促進し、従業員のモチベーション向上や生産性の向上につながります。

株式会社FiveOne(ファイブワン)では、エグゼクティブコーチング・経営コンサルティングを東京・大阪を中心に日本全国でサービスが実施可能です。

評価の統合により適正な評価を行うことで、生産性の向上に向かって会社と従業員が同じ方向に向かうことができ、最終的には業績の向上に寄与することで賃上げを可能にします。

社長や経営者の適切な相談相手として、1度お話をお聞かせいただけると幸いです。