事業承継を成功させる最大のポイントは、「後継者を誰にするか」ではなく「どう育てるか」です。

多くの中小企業では、社長がOJTで二代目に業務を教えますが、経営は現場の延長では身につきません。

経営とは、戦略を描き、数字で判断し、人を動かす「意思決定の仕事」です。

背中を見せるだけの承継では、判断軸や優先順位、資源配分の考え方が伝わらず、引き継ぎ後の迷走を招きます。

さらに、人口減や市場の成熟、デジタル化、人材の流動化など、外部環境は創業時とは大きく異なります。

過去の成功体験をそのまま適用するだけでは、会社は守れません。

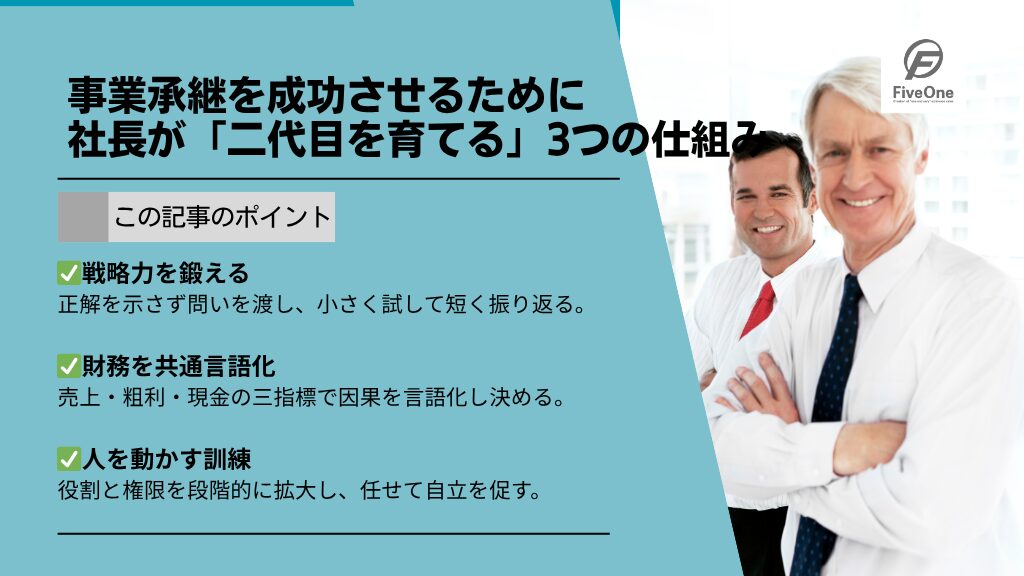

この記事では、会社を次世代に確実につなぐために、社長が二代目を育てる三つの仕組み

- 戦略力を鍛える環境づくり

- 財務を共有する教育

- 人を動かす経験設計

の全体像を先に示し、以降の章で実務に落とし込む具体策を丁寧に解説します。

この記事のポイント

- ✅戦略力を鍛える

正解を示さず問いを渡し、小さく試して短く振り返る。 - ✅財務を共通言語化

売上・粗利・現金の三指標で因果を言語化し決める。 - ✅人を動かす訓練

役割と権限を段階的に拡大し、任せて自立を促す。

第1章:なぜ「事業承継」はうまくいかないのか

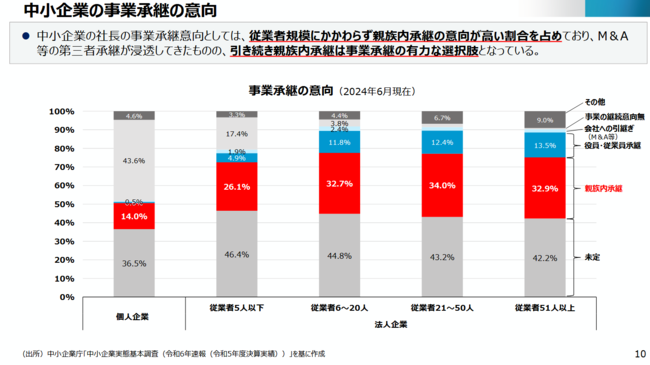

出典:中小企業庁「親族内承継に関する現状分析と今後の検討の方向性について」より

日本の企業のうち中小企業は99.7%を占め、多くが親族内での事業承継を想定しています。

それでも後継者不足や廃業リスクが問題化するのは、「後継者を育てる仕組み」が不足しているからです。

社長が「背中を見せれば伝わる」と考え、現場のOJTで二代目に仕事を覚えさせても、経営者としての判断軸は形成されません。

経営は、売上や作業手順の最適化ではなく、不確実な環境での意思決定に本質があります。

市場構造の変化、人材の多様化、デジタル化、資金調達の選択肢――こうした要素を複合的に捉え、どこに投資し、何を捨てるかを決めるのが経営者の役割です。

その訓練を受けないままバトンを渡せば、二代目は「前例踏襲」か「思いつきの改革」に流れやすく、事業承継は失敗します。

OJTでは経営者は育たない:属人的承継の限界

OJTは現場の技能や段取りを素早く伝えるには有効ですが、戦略・財務・組織を統合して判断する力は育ちません。

たとえば、赤字部門の撤退、新規事業への投資、幹部の登用と配置換え――いずれも定量と定性の両面で仮説を立て、成果と副作用を見立て、実行計画に落とす手順が必要です。

「やってみろ、見て学べ」だけでは、こうした意思決定の思考回路は形成されません。

まず社長が教育を「制度化」し、二代目に考える機会と責任範囲を段階的に与えることが、承継成功の第一歩になります。

第2章:仕組み① 戦略力を鍛える「考える機会」を与える

二代目を「作業の達人」ではなく「経営者」へと成長させるには、考える機会を意図的に設計することが欠かせません。

社長が先に結論や正解を提示してしまうと、後継者は判断回路を養えません。

まずは市場の変化、顧客の選別、競合の動向、自社の強みと弱みという四点について、自分の言葉で仮説を立てるトレーニングを繰り返します。

そのうえで、小規模な新規案件や既存事業の改善テーマを任せ、意思決定→実行→検証のサイクルを短いリズムで回させます。

重要なのは、結果の良し悪しよりも、どの情報をどう解釈し、どの代替案と比較し、なぜその選択をしたかという思考過程を可視化させることです。

正解を教えず、問いを与える

会議では「あなたの結論は?競合はどう出る?撤退条件は?」といった戦略的な問いを投げ、数字と根拠を求めます。

次に、意思決定の単位を小さく区切ることがコツです。

例えば価格改定のA/Bテスト、販路の限定拡張、見込顧客のセグメント入替など、小さな賭けを複数回行わせ、仮説検証の速度を上げます。

失敗は勉強代として扱い、再現性のある学びを記録し、次回の意思決定に反映します。

社長が進路をすべて指示するのではなく、問いと権限と期限を渡すことが、戦略力の土台を作ります。

第3章:仕組み② 財務を「見せる・触らせる・語る」

経営を引き継ぐ以上、二代目は数字で語れる力が必須です。

にもかかわらず、月次の数字を共有せず、意思決定の裏側を説明しない会社は少なくありません。

まずは毎月、売上総利益(粗利)、営業利益、営業キャッシュフロー、運転資金(売掛・在庫・買掛)、そして投資回収(ROI/回収期間)を共通言語にします。

単なる数値の羅列ではなく、なぜ今月の粗利率は変動したのか、広告費と受注質の相関、在庫の滞留が資金に与える影響など、因果で語る習慣をつけます。

さらに、投資の稟議では「最悪シナリオの損失幅」「撤退条件」「代替案」を必ずセットで提出させ、リスクと選択の癖を鍛えます。

数字を隠さず、現金を一緒に見る

毎月の試算表だけでなく、資金繰り表を一緒に更新し、入出金の山谷を体感させます。

支払サイトの交渉、仕入条件の見直し、前受金やサブスク化など、現金を増やす手段を議論し、実際に施策を打たせます。

PLより先にキャッシュを確認し、「黒字倒産を避ける手順」を身体で覚えさせることが重要です。

また、月次ミーティングでは指標を3〜5個に絞り、ダッシュボード化して見える化します。

数値の背後にある顧客と現場の事実を語り、数字→仮説→行動→検証の循環を、社長と二代目が同じ目線で回す仕組みを作ります。

第4章:仕組み③ 「人を動かす経験」を計画的に積ませる

経営者の仕事は自分が動くことではなく、人を動かして成果を出すことです。

二代目が現場の実務に慣れていても、組織をまとめた経験が不足していると、任せた瞬間に業務が滞ります。

そこで、役割と権限を段階的に広げる計画を作ります。

最初は少人数のプロジェクトリーダーから始め、次に部門横断のタスク、最後に収益責任を伴う小規模事業の運営へと移行します。

期間は三か月単位で区切り、開始時に目的と指標、終了時に成果と学びを整理します。

社長は意思決定の質、チームの動き、顧客の反応という三点を中心にフィードバックし、必要に応じて権限を追加しながら自立度を高めます。

任せる範囲と期限を明確にする

任せる際は、達成すべき目標、使ってよい予算、判断できる範囲、報告の頻度を先に決めます。

現場に過度に介入せず、週一回の定例で進捗と課題を共有します。

メンバー配置や優先順位の付け方など、人を動かす判断は正解が一つではありません。

実行後にうまくいかなかった点を個人の責めではなく手順の見直しとして扱い、改善案を二つ提示させて次のサイクルに進みます。

こうした反復の中で、二代目は自分の言葉で方針を示し、葛藤の調整や役割の再配分を行う力を身につけます。

第5章:後継者を「経営者に変える環境」を設計する

優れた経営者は偶然には生まれません。

日々の学びを仕組みに落とし込むことで、後継者は経営の判断軸を獲得します。

社内では経営会議への同席と発言の場、月次の数字レビュー、案件の稟議と振り返りを標準化し、同じ型で繰り返します。

社外では実務型の研修や経営者コミュニティ、メンターやコーチの伴走を活用し、第三者の視点で思考の癖を矯正します。

評価は短期の結果だけでなく、仮説の立て方、数字の扱い方、組織の動かし方を指標化し、半年ごとに到達度を確認します。

会社として教育費を予算化し、時間と機会を確保することが、承継リスクを下げるいちばんの近道です。

学びを記録し、意思決定の再現性を高める

戦略、財務、組織の三領域で、仮説、実行、結果、学びの要点を簡単に記録します。

同じ失敗を繰り返さないためのチェックリストを作り、新しい案件の開始前に確認します。

社長と二代目が共通の言葉と型で議論できるようになると、意思決定は速くなり、現場の納得も得られます。

環境づくりは一度で完成しませんが、小さく始めて続けることで、後継者は自ら考え動く経営者へと変わっていきます。

第6章:まとめ 会社の未来は「育て方」で決まる

事業承継は引き継ぎ作業ではなく、次の経営者を育てる長期の取り組みです。

二代目に必要なのは才能ではなく、考える機会、数字に触れる機会、人を動かす機会の三つを繰り返す環境です。

社長は正解を与える役ではなく、問いと権限と期限を設計する役になります。

毎月同じ型で振り返り、小さく試し、早く学ぶことを続ければ、判断軸は育ちます。

戦略、財務、組織の三つの仕組みを社内に根づかせ、社外の学びも取り入れることで、承継の不確実性は下がります。

さらに、財務の共有を先送りせず、会議での発言機会を増やし、役割と権限を段階的に広げれば、自立は加速します。

実務では、同じ指標を追い、同じ会議の型で議論し、意思決定の記録を残すだけで、誰がやっても回る型が育ちます。

育成は一度で終わりません。

今日から始め、続けることが会社を守る最短の道です。

よくある質問(FAQ)

Q1. まず何から始めればよいですか?

月1回30分の定例を設定し、戦略・財務・組織の各テーマで小さな宿題を出すことから始めます。結論・根拠・やめどきの三点を書面で提出させ、翌月に振り返ります。

Q2. 数字が苦手な後継者にはどう教えますか?

見る数字を三つに絞ります(売上、粗利、現金残高)。先月比と三か月平均だけを比べ、増減理由を一言で説明させる習慣をつけます。細かな勘定科目は後回しで構いません。

Q3. 失敗した場合はどう扱いますか?

個人を責めず手順を見直します。仮説・実行・結果・学びを一枚に記録し、次の打ち手を一つだけ決めます。撤退条件を事前に合意しておくとダメージを最小化できます。

Q4. 忙しくて育成の時間が取れません

会議の型を固定し、議題と資料を事前提出にします。問いと権限と期限を明確にし、社長が決める回数を減らすことで、育成と業務の同時進行が可能になります。

Q5. 外部メンターやコーチは必要ですか?

第三者の視点は思考の癖を矯正します。社内では言いにくい指摘や比較基準が得られるため、月1回のセッションでも意思決定の質が上がります。費用は教育予算で計画します。