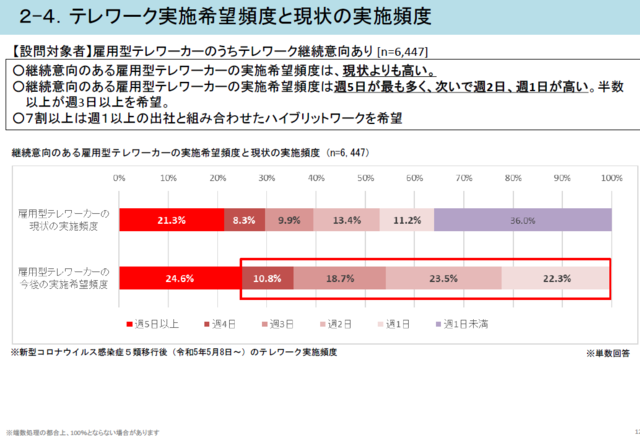

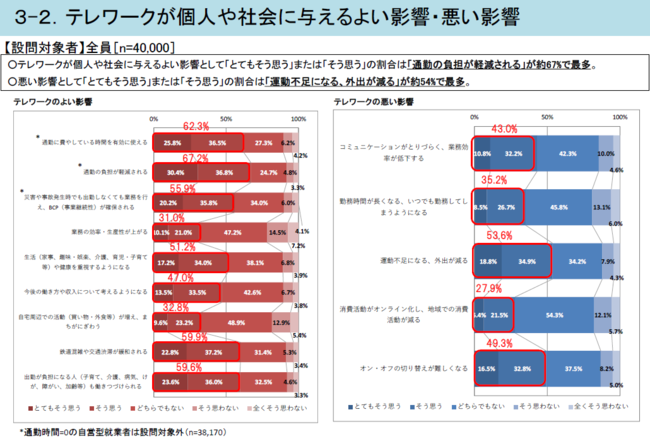

(引用元:国土交通省「令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要) -」より)

テレワークの導入は、柔軟な働き方の推進や生産性の向上といったメリットをもたらしましたと言われています。

しかし一方で、対面でのコミュニケーション機会の減少、組織の一体感の希薄化、偶発的なアイデア創出の機会損失といった問題も顕在化しています。

特に中小企業やベンチャー企業においては、チームの結束力や企業文化の維持、若手社員の成長機会の確保が競争力に直結します。

本記事では、出社とテレワークのメリット・デメリットを客観的に整理し、企業と個人の成長における「出社の意義」を明確にします。

その上で、社員が自主的に出社を選択するための5つの具体的な施策を解説します。

オフィスの価値を高め、組織の成長を加速させるための実践的な戦略を、テレワークの普及により社員の出社率が低下している現状を悩んでいる社長にお伝えします。

- 出社のメリットを再確認:対面コミュニケーションが意思決定やチームの一体感を強化し、企業と社員の成長を促進。

- 自主的に出社したくなる環境づくり:柔軟な出社ルール、快適なオフィス環境、出社の目的を明確化し、自然な出社を促す。

- 企業文化として定着させる:リーダーが率先して出社し、対面の価値を伝えることで、組織全体のオフィス回帰を推進。

出社とテレワークのメリット・デメリットを比較する

(引用元:国土交通省「令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要) -」より)

出社のメリットとデメリット

出社の最大のメリットは、対面でのコミュニケーションが円滑に行えることです。

直接会話することで細かなニュアンスが伝わりやすく、意思決定のスピードが向上します。

また、オフィスでは偶発的な交流が生まれやすく、部署を超えた情報共有や新たなアイデアの創出につながります。

さらに、企業文化の浸透やチームワークの強化にも寄与し、組織全体の一体感を高める効果があります。

一方で、通勤時間の負担は出社の大きなデメリットです。

特に都市部では移動に時間がかかり、社員のストレス要因となることがあります。

また、オフィス環境によっては、周囲の雑音や頻繁な会議によって集中しづらいケースもあり、作業効率が低下する可能性もあります。

テレワークのメリットとデメリット

テレワークの主なメリットは、柔軟な働き方ができることです。

通勤時間が不要になり、その分を業務や自己研鑽に充てることが可能です。

また、静かな環境で集中しやすく、生産性の向上が期待できることも利点です。

さらに、ワークライフバランスの向上により、社員の満足度が高まり、定着率の向上にもつながります。

しかし、情報共有の難しさや組織の一体感の低下はデメリットとして挙げられます。

オンラインでは細かなニュアンスが伝わりづらく、誤解が生じやすくなります。

また、若手社員の成長機会が減少することも課題です。

職場でのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が減り、上司や先輩の業務の進め方を学ぶ機会が少なくなるため、スキルの習得やキャリア形成に影響を与える可能性があります。

成長につながる働き方とは?

社員の成長には、スキル習得・キャリア形成・チームワークの強化が不可欠です。

オフィスでは、上司や同僚との会話を通じて業務の進め方や問題解決の方法を学ぶ機会が増えます。

また、リアルタイムのフィードバックを受けることで、実践を通じた成長が加速します。

チームワークの面でも、対面でのやり取りが信頼関係の構築につながり、協力しやすい環境を生み出すため、組織の生産性向上に貢献します。

出社が個人と企業の成長を加速させる理由

企業の競争力を高めるためには、社員が成長できる環境を整えることが重要です。

出社することで、業務の合間に生まれる偶発的な会話から新たな気づきを得たり、他者との交流を通じて視野を広げたりする機会が増えます。

また、企業文化の維持や組織の一体感の強化にもつながります。

テレワークの利点を活かしつつ、出社の価値を最大化することが、企業と個人の成長を両立させる最適な戦略です。

次章では、社員が自主的に出社を選ぶ5つの方法について解説します。

テレワーク社員を出勤させる5つの方法

テレワークの普及により、オフィスへの出勤が減少しています。

しかし、単に出社を義務化するだけでは逆効果になりかねません。

社員が「出社する意味」を理解し、自主的に出勤したいと感じる環境を整えることが重要です。

ここでは、テレワーク社員が前向きに出社を選ぶための具体的な5つの方法を紹介します。

① 出社の目的を明確化し、メリットを伝える

社員が出社を避ける理由の一つは、「出社するメリットが分からない」ことです。

そこで、出社の目的と利点を明確にし、伝えることが必要です。

出社のメリット

- 成長機会の拡大:上司や同僚との対話を通じて、スキルアップがしやすくなる。

- キャリア形成の加速:社内ネットワークを構築し、昇進やキャリアアップのチャンスが広がる。

- 企業文化の浸透:企業の価値観や方針を直接感じ、組織への理解が深まる。

出社が個人の成長に直結することを伝えることで、社員の意識が変わります。

② オフィス環境を最適化し、魅力を高める

「行きたくなるオフィス」にすることで、出社のハードルを下げることができます。

オフィス環境の改善策

- 交流しやすいレイアウトに変更:チーム間の自然な対話を促すオープンスペースを導入する。

- 快適な設備を整える:エルゴノミクスチェアやリラックススペースを用意する。

- 福利厚生を充実させる:無料のコーヒーや軽食提供など、小さなインセンティブを加える。

オフィス環境を整えることで、「行きたくなる職場」を作ることが可能になります。

③ チーム単位での出社ルールを設定する

個人の判断に任せると、出社する人としない人に分かれ、職場に人がいない状態が続く可能性があります。

そこで、チームごとに出社のルールを決め、自然な形で出社を促すことが効果的です。

出社ルールの例

- 週1~2回の出社日を設ける:特定の曜日を「対面業務の日」とする。

- プロジェクトごとの対面会議を実施:リモートでは難しい議論を対面で行う。

- 個人の都合に配慮しながら柔軟な出社制度を導入:一律の強制ではなく、チーム単位で調整する。

このような工夫をすることで、自然な流れで出社の習慣を作ることができます。

④ ハイブリッドワークの最適化

完全出社か完全リモートかではなく、業務内容に応じて適切な働き方を選ぶのが理想です。

ハイブリッドワークのポイント

- 対面の方が適している業務を明確にする:ブレインストーミングや重要な意思決定の場は出社を推奨。

- オンラインとオフラインを融合させる:会議や業務の進め方を工夫し、どこにいても生産性を維持できる環境を整える。

- オフィスの役割を再定義する:オフィスを「作業場」ではなく、「交流と創造の場」として位置づける。

このように、テレワークと出社のバランスを取りながら、社員が出社を前向きに選べる仕組みを作ることが重要です。

⑤ 企業文化として「対面の価値」を浸透させる

出社を促すには、単なる業務上の必要性ではなく、企業文化として「対面の重要性」を定着させることが不可欠です。

対面の価値を高める施策

- 経営層が率先して出社し、対面の重要性を示す。

- 対面の会議やディスカッションの効果を実感させる機会を増やす。

- 社内イベントや研修を活用し、オフィスに来る機会を自然に作る。

このように、「出社=義務」ではなく、「出社=価値ある選択」と認識してもらうことが大切です。

まとめ:社員が出社を前向きに選べる環境を作る

テレワーク社員を出社させるには、強制ではなく、出社の価値を実感できる仕組みを整えることが重要です。

- 出社の目的を明確にし、成長の機会を伝える

- オフィス環境を改善し、働きやすい環境を作る

- チーム単位で出社ルールを設け、自然な流れを作る

- ハイブリッドワークを最適化し、柔軟な働き方を実現する

- 企業文化として「対面の価値」を定着させる

次章では、出社を促進する際に注意すべきポイントについて解説します。

出社を促す際の課題と成功のポイント

出社を促す施策を導入しても、社員が積極的にオフィスに戻るとは限りません。

「出社の必要性を感じない」「通勤が負担」「出社しても生産性が上がらない」 などの理由で、反発が起こるケースもあります。

ここでは、出社施策を成功させるための具体的な課題と、その解決策を解説します。

① 社員の反発を抑えるには?

出社を推奨すると、「なぜ出社が必要なのか?」 と疑問を抱く社員も少なくありません。

特にテレワークに慣れた人ほど、出社の義務化に抵抗を示す傾向があります。

解決策

- 出社の目的を明確に伝える(「チームの結束力向上」「キャリア形成の機会」など)。

- 柔軟な出社ルールを設定する(「週1回の対面業務」「重要会議のみ出社」など)。

- リーダー層が率先して出社し、メリットを示す。

出社の意義を納得できる形で伝えることで、社員の抵抗感を軽減できます。

② 出社しても生産性が向上しない場合の対策

「出社してもテレワークと比べて生産性が上がらない」と感じる社員がいる場合、オフィス環境や業務フローに問題がある可能性があります。

解決策

- 対面ならではの価値を提供する(アイデア共有・メンター制度など)。

- オフィス環境を整備し、集中しやすい環境を作る(静かな作業スペースの確保など)。

- 業務に応じて適切な働き方を選択できるようにする(「作業は在宅」「会議は出社」など)。

出社することで得られる利点を最大化することが重要です。

③ 出社施策の効果を持続させるには?

施策導入後、一時的に出社率が上がっても、時間が経つと再び低下することがあります。

これは、出社の意義が社内に浸透していないため です。

解決策

- 定期的に施策の効果を測定し、改善を図る(アンケート・データ分析など)。

- 出社のメリットを継続的に伝える(成功事例の共有、オフィス環境の改善報告など)。

- 社内イベントを実施し、対面の交流を促進する(ランチミーティング、研修など)。

継続的な見直しと改善を行うことで、出社文化を定着させることができます。

まとめ:成功する出社促進のポイント

出社を促進する際は、強制ではなく、社員が納得できる仕組みを整えること が鍵となります。

- 出社の目的を明確にし、メリットを伝える

- 出社した際の生産性を高める工夫を行う

- 継続的なフォローと改善で、出社文化を根付かせる

これらのポイントを押さえることで、社員が自然と出社を選び、企業の成長にもつながります。

結論:出社を促すことで企業と社員の成長を加速させる

テレワークが普及する中で、出社の価値を再認識し、社員が自主的に出勤したくなる環境を整えることが重要です。

対面でのコミュニケーションは、意思決定の迅速化、創造的なアイデアの創出、チームの一体感向上といった効果をもたらし、企業と社員の成長を加速させます。

経営者が実践すべき最初のアクション

- 出社の目的を明確にし、メリットを伝える

- オフィス環境を改善し、働きやすい空間を提供する

- 出社ルールを柔軟に設定し、無理なく出社習慣を作る

今すぐできる第一歩は、社員の意見を聞き、最適な出社制度を設計することです。

出社が「義務」ではなく「価値ある選択」になる環境を整え、企業の競争力を高めましょう。