「ルールには従う必要があるが、ルール通りに考える必要はない」。

この言葉は、アメリカの名経営者ハロルド・ジェニーンによるものです。

彼は米大手企業ITTを58四半期連続で増益させた実績を持ち、その著書『プロフェッショナルマネジャー』では、成果を出す経営の本質について語っています。

この言葉は、単に「ルールを破れ」と言っているわけではありません。

むしろ、ルールの枠組みを理解し、守りながらも、その内側で思考を止めるなというメッセージです。

本記事では、この名言を出発点に、現代の経営者が持つべき「枠にとらわれない思考」とは何かを解き明かします。

特に中小・ベンチャー企業の社長に向けて、実務に活かせる考え方をわかりやすくお伝えしていきます。

この記事のポイント

- ✅ルールに縛られない発想力

ルールは守るもの、だが考え方は自由に。 - ✅思考停止を打破する方法

常識を問い直すことで組織の創造性が高まる。 - ✅ 経営者に必要な柔軟な判断

「守る」「壊す」を見極める力が成果を生む。

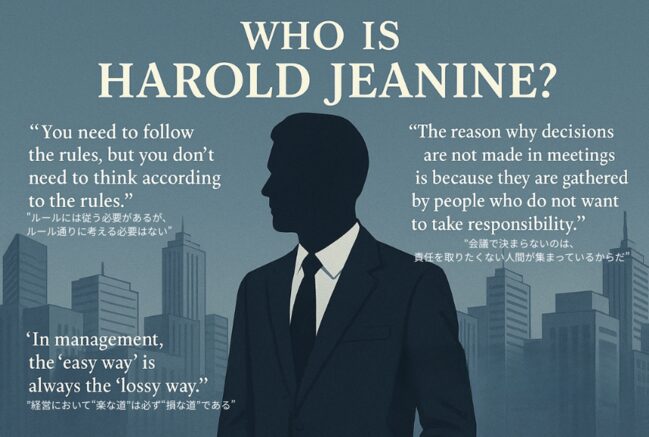

ハロルド・ジェニーンとは何者か

ハロルド・ジェニーンは、1959年から1977年にかけてアメリカの巨大複合企業ITT(インターナショナル・テレフォン・アンド・テレグラフ)のCEOを務めた人物です。

彼の経営の特徴は、圧倒的な実行力と現場主義、そして「数字で語る」スタイルにありました。

ジェニーンは、経営者の役割は現場に入り込み、事実と数字を徹底的に掘り下げることだと考えていました。

その結果、彼は14年間にわたって一度も利益を落とすことなく、58四半期連続で黒字を達成します。

この記録は現在でも多くの経営者の手本とされています。

彼の経営哲学は著書『プロフェッショナルマネジャー』(PR)に詳細に記されており、

- 「会議で決まらないのは、責任を取りたくない人間が集まっているからだ」

- 「経営において“楽な道”は必ず“損な道”である」

など、鋭い言葉が並びます。

そしてその中でも、「ルールには従う必要があるが、ルール通りに考える必要はない」という言葉は、彼の思考法を端的に示す象徴的なフレーズです。

この言葉は、経営の現場において「言われた通りやる」ことと、「考えて行動する」ことの違いを浮き彫りにしています。

「ルールには従うが、ルール通りに考えるな」の意味とは

「ルールには従う必要があるが、ルール通りに考える必要はない」という言葉は、ビジネスの世界において深い意味を持ちます。

ジェニーンが伝えたかったのは、組織や社会の中で課せられたルールや制度は守るべきだが、それが思考の限界点になってはいけないということです。

たとえば、「社内ルールでこれは禁止されている」としても、それが非効率や形骸化した内容であれば、変えるべきかどうかを考える視点が必要です。

「従う」と「思考停止」はまったく別の行為であり、経営者には後者に陥らないための意識が不可欠です。

多くの経営者が見落としがちなのは、「ルールを守ること」と「成果を出すこと」が必ずしも一致しないという現実です。

社員や現場がルールを忠実に守っているからといって、顧客が満足しているとは限りません。

ルールは組織の秩序を守るために必要ですが、それが機能しているかどうかを常に問い直す姿勢が求められます。

また、ジェニーンは「正しい手続き」を踏んでも、結果が出なければ意味がないと考えていました。

つまり、ルールとは目的を達成するための手段にすぎず、それに囚われて本来の目標を見失ってしまっては本末転倒だということです。

この言葉は「反逆」や「逸脱」を推奨しているのではなく、「ルールの本質を理解した上で、それに縛られない発想を持て」という実務的かつ現実的な経営観なのです。

言い換えれば、ルールに従いながらも、目標達成のためにルールの“限界”を超えて考える勇気を持つこと。

これこそが、成果を出し続ける経営者の思考です。

思考停止を防ぐために、どこまでルールを疑えるか

経営者の思考を止める「ルールの壁」

経営の現場では、「これまでのやり方」や「業界の常識」といったルールが、思考を止める原因になることが多々あります。

たとえば、「この価格帯が相場だから」「この工程は昔から変わらないから」といった決めつけが、新しい発想の芽を摘んでしまうのです。

これは、特に変化の激しい業界ほど致命的な結果を招くリスクがあります。

ルール依存の組織が抱えるリスク

ルールを疑わずにそのまま運用していくと、環境変化への対応力が失われます。

現場の課題や顧客の要望が変わっていても、「決まっているから」と対応を拒否する体質が、結果として会社の成長を阻むのです。

経営者が率先して「このやり方は今も妥当か?」と問い直す姿勢が必要です。

「壊すべきルール」と「守るべきルール」の見極め

すべてのルールを否定するのではなく、本質を見極めて判断する力が重要です。

法令や倫理にかかわるルールは当然守るべきですが、社内手続きや習慣、業界の暗黙知といった部分は、見直すことで競争力につながる可能性があります。

たとえば、形式的な承認フローや古い勤怠管理ルールなどは、生産性の足かせになっているケースもあります。

経営者の役割は、既存の枠を正しく理解した上で、「どの枠を壊すか」「どこを維持するか」を戦略的に選ぶことなのです。

言い換えれば、“壊す覚悟”と“守る責任”の両立こそが、現代のリーダーに求められる資質です。

「守るべきもの」と「壊していいもの」を見極める

経営者に求められる“選別力”

すべてのルールが同じ重みを持つわけではありません。

法令や社会的信用に関わるルールは絶対に守るべきですが、業務フローや社内規定などは、時代や状況によって見直す余地があります。

経営者は、これらを正確に見極め、「守るべきもの」と「壊していいもの」を仕分ける選別力が必要です。

変革が遅れる組織の共通点

変革が進まない組織には共通点があります。

それは「すでにあるルールや制度を変えることに対して、理由なく抵抗する文化」があることです。

誰も明確に反対しないが、誰も変えようとしない。

「空気を読む」ことが優先され、「成果を出す」ことが二の次になる。

そうした組織では、停滞と衰退が静かに進行していきます。

守る覚悟と壊す覚悟の両立

本当に強い組織を作るには、信頼や法令といった絶対的なルールは厳格に守りつつ、非効率や形骸化した制度には積極的にメスを入れる姿勢が求められます。

すべてを疑うのではなく、本質的な価値を見抜いて判断する力が、経営者には不可欠なのです。

枠を超えた発想は、どこから生まれるのか

ルールを疑う思考の起点

ルールの枠を超えた発想とは、単なる奇抜なアイデアではありません。

既存のルールに対して「なぜそうなっているのか?」「他に方法はないのか?」と問い直す習慣から生まれます。

この問いが思考の扉を開き、経営者の創造性を刺激するのです。

視点を増やすことで広がる選択肢

発想の幅は、視点の数に比例します。

現場の声、顧客の声、異業種の知見、社員の違和感。

これらの“外側の視点”に耳を傾けることで、ルールを鵜呑みにしない姿勢が身につきます。

経営者自身が現場に出て観察し、多様な立場から物事を見ることが、枠を超える発想の土台になります。

意図的に「思考の枠外」に飛び出す習慣

忙しさに追われていると、思考の枠外に出る時間が取れません。

しかし、定期的に“日常”から離れ、意図的に新しい情報や人と触れる機会を作ることで、視野が広がり、固定観念が崩れていきます。

アイデアは行動の中からしか生まれません。考えを広げたいなら、まず行動を変えることです。

経営者が持つべき「ルール」との付き合い方

従うことと縛られることの違い

本記事で扱ったハロルド・ジェニーンの名言「ルールには従う必要があるが、ルール通りに考える必要はない」は、単なるビジネス書の言葉ではなく、経営者が生き残るための重要な視座です。

「従う」と「縛られる」は似て非なるもの。法令や社会的責任には忠実であるべきですが、それが経営判断を狭めては本末転倒です。

思考停止しない組織をつくる

経営者がルールを見直し、問い直す姿勢を持ち続けることで、組織全体に柔軟な思考が根づいていきます。

「それって本当に必要?」「他のやり方はない?」と問いかける文化があれば、現場も自然と改善に向けた思考を始めます。

これが、成長し続ける企業の土台です。

経営者に必要な“型破りの論理”

型を守るだけでは、ビジネスは発展しません。

一方で、型を無視しても混乱を生むだけです。

重要なのは、「型を理解したうえで、どこまで超えてよいか」を見極める判断力です。

これは経験や知見、そして“勇気”に基づくものであり、経営者にしかできない決断です。

最後に:あなたの会社に、壊すべきルールはありませんか?

この記事を読み終えた今、ぜひ一つ自分に問いかけてみてください。

「この会社の中に、守るべきものと同じくらい、壊すべきものがあるのではないか?」と。

日々の慣習、承認フロー、会議の進め方、目標設定の方法。

すべてを“当たり前”とせず、疑い、考えるところから、真の経営判断が始まります。

よくある質問(FAQ)

Q1. この記事はどのような人におすすめですか?

主に中小企業やベンチャー企業の経営者に向けた内容です。固定観念にとらわれない経営判断を考えたい方におすすめです。

Q2. 「ルールに従うが、ルール通りに考えない」とは反抗的という意味ですか?

いいえ、反抗ではなく建設的にルールの本質を見極め、自ら考えて行動する姿勢を指します。

Q3. 書かれている内容は法律や制度を軽視しているのですか?

法律や社会的責任は尊重すべき前提とし、社内ルールや業界慣習の見直しを提案しています。

Q4. ハロルド・ジェニーンの言葉は現代の経営にも通用しますか?

はい。特に変化が激しい今の時代には、柔軟な思考と判断力が必要とされており、有効です。

Q5. 自社のルールが形骸化しているかどうかは、どう判断すればいいですか?

「なぜこのルールが必要なのか」と問い直し、現場や顧客にとって価値があるかどうかで判断しましょう。