生成AIやChatGPTのような技術がビジネスの現場に急速に浸透する中、

- 「ついていけない」

- 「どう対応すべきかわからない」

と不安を感じる経営者は少なくありません。

特に中小企業やベンチャー企業の社長にとっては、大企業と違い専門部署があるわけでもなく、自らが方向性を決める必要があります。

本記事では、AI時代に経営者が取り残されないために必要な「3つの習慣」について解説します。

日々変化する時代に通用する経営者であり続けるためのヒントをお届けします。

この記事のポイント

- ✅AI時代の社長習慣とは?

経営者に必要な3つの行動習慣を解説。 - ✅AIを使える経営者に

AIを活かす社長が組織の変革をリードする。 - ✅経営の勘をアップデート

経験頼りから脱却し、意思決定力を磨く方法。

経営者も「進化」しなければ時代に置いていかれる

AI技術の進化は、従来のビジネスのスピードや仕組みを大きく変えつつあります。

「経営者は毎年、自分を再発明しなければならない」

と述べています。

この言葉は決して大企業のトップだけに向けられたものではありません。

むしろ環境の変化に直面している中小企業の社長にこそ、強く響くメッセージです。

AIはインターネットの5倍の速さで進化しており、その影響は今後ますます強くなります。

従来の延長線上では対応しきれない領域が増え、経営の意思決定にも変化が求められるようになりました。

こうした状況で、経営者自身が進化を止めてしまえば、企業の成長にもブレーキがかかります。

だからこそ、社長自身が変化に適応し、時代の流れを読み取る力を高める必要があるのです。

経営者が取り残されると、会社も止まる

経営者が変わらなければ、組織も変わらない

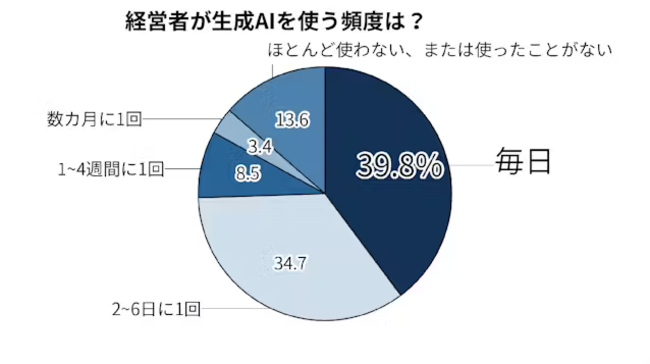

(出典:日経新聞「経営トップ、生成AI「毎日使う」4割 翻訳や議論相手に~社長100人アンケート」より)

生成AIの登場によって、経営者の意思決定や組織運営の在り方は大きく変わりつつあります。

日経新聞の調査では、多くの企業トップが「AIを自分で試し、使っている」と回答しており、もはや技術担当者任せにできる時代ではありません。

実際、ChatGPTを業務に取り入れている中小企業の経営者たちは、議事録作成や企画立案、従業員の教育など、様々な業務改善を実現しています。

一方で、「よくわからないから部下に任せている」といったスタンスの経営者のもとでは、AI導入が形骸化し、コスト倒れに終わるケースも多く見られます。

変化の速い時代にあって、経営者自身が学び、使いこなす姿勢を示すことが、組織全体の方向性を決めます。

経営者が取り残されれば、その会社の未来も足踏みするのは避けられません。

習慣①:学び続ける|知識と視座を更新する仕組み化

“経営者の勘”をアップデートする時代

経営者の仕事は「意思決定」です。

そしてその質は、日々のインプットの質と量に左右されます。

AI時代の今、かつての経験や勘だけに頼った経営では通用しにくくなってきました。

だからこそ、学び続ける姿勢が何より重要です。

まずは自分でAIを使ってみる

最初のステップとして、ChatGPTなどの生成AIを自ら使ってみることが推奨されます。

営業メールの下書き、アイデア出し、過去データの整理など、実際に使ってみることで、AIの可能性と限界を理解できます。

「触れたことがある」経営者と「触れたことがない」経営者とでは、議論の深さや方向性に大きな差が生まれます。

インプットを仕組み化する

経営者の学びは属人的になりがちですが、スケジュールに「学ぶ時間」をあらかじめ組み込むだけでも変化が生まれます。

たとえば、週に30分、気になる技術記事を読む時間を決めたり、月に1回、外部の勉強会やイベントに参加するだけでも、視座は確実に広がります。

「壁打ち」相手を持つ

社外のコーチやメンターと定期的に対話することも、思考の質を保つ上で効果的です。

AIに関する知見だけでなく、意思決定そのものをどう行うかを整理する時間になります。

経営者自身が学び続ける習慣を持てば、それは会社全体の「学ぶ文化」を育てる土壌にもなります。

習慣②:問い直す|戦略・価値観の前提を毎年リセット

前年と同じ経営判断をしていないか?

生成AIの台頭によって、社会の常識や顧客の期待が大きく変わりつつあります。

それに対応するには、経営者自身が「このままでいいのか?」と定期的に自問し、事業戦略や組織の価値観を問い直す必要があります。

前提条件を年1回ゼロベースで見直す

事業のターゲットや提供価値、収益モデルなど、過去の延長で判断している内容こそ要注意です。

「うちはこういう会社だから」という思い込みが、実は時代遅れになっていることもあります。

たとえば、既存顧客にとって本当に今でもその商品が必要なのか、競合が同じやり方で動いていないかなど、根本を見直す習慣が欠かせません。

経営判断の精度を高めるには「問いの質」が鍵

「生成AIを導入すべきか?」という問いではなく、「我が社にとって、AIはどのような価値をもたらすのか?」という問いの立て方が重要です。

何を問うかで、組織の行動も変わります。社長自身が良質な問いを立てる力を持つことが、組織の判断力を鍛える第一歩になります。

振り返りとリフレクションの仕組み化

1年ごとに戦略や判断基準を見直す時間を確保することで、常に新鮮な視点を保つことができます。

経営会議に「戦略レビュー」の時間を組み込む、外部コンサルやコーチと定期的に壁打ちを行うなど、仕組みとして組み込むことが大切です。

習慣③:委ねる|人とAIに任せる勇気

「自分でやる」から「委ねる」へ

中小企業の経営者は、つい何でも自分で抱え込んでしまいがちです。

しかし、生成AIをはじめとしたテクノロジーの進化に対応するには、自分一人で全てを理解し、判断するのではなく、

- 「何を任せるか」

- 「どこに集中するか」

を決める力が重要になります。

AIに任せられる判断と、人が担うべき判断を分ける

たとえば、社内マニュアルの作成や、定型的な報告書の要約、顧客対応のテンプレート作成などは、AIに任せることで大きな時短効果が得られます。

一方で、最終的な意思決定や、人の感情を汲んだ判断は経営者自身が担う必要があります。

「すべてを理解しなくても使える」状態を目指す

AIを業務に取り入れる際に、「完璧に理解してからでないと導入できない」と考えてしまうと前に進めません。

大切なのは、目的と期待する効果を明確にして、チームに運用を委ねられる環境を整えることです。

完璧を目指すよりも、適度に任せることが成果につながります。

信頼して任せることで、組織が自走する

人材にも同じことが言えます。

社長がすべての業務を指示している状態では、社員は受け身になってしまいます。

AIも社員も信頼して任せることで、組織は自ら考え動けるようになります。

それが経営者自身の負担を減らし、次の成長に向けた時間を生み出すことにつながります。

まとめ:進化し続ける経営者が会社の未来をつくる

AI時代の経営において最も重要なのは、「変化に適応する力」です。

生成AIは、単なる効率化のツールではなく、経営者自身の思考や判断の質を問う存在になりつつあります。

本記事で紹介した

- 「学び続ける」

- 「問い直す」

- 「委ねる」

という3つの習慣は、単発の取り組みではなく、仕組みとして継続することで力を発揮します。

これらは決して難しいことではなく、日々の業務の中に少しずつ組み込むことが可能です。

経営者が自らの在り方を変え続けること。

それが、会社の進化を後押しし、社員の成長を促し、顧客に選ばれ続ける組織をつくる原動力となります。

変化の激しい時代にあってこそ、「進化する社長」が未来をつくるのです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 経営者がAIを活用する必要は本当にありますか?

はい。生成AIは業務効率化だけでなく、経営判断や戦略立案にも活用されており、経営者自身の活用が求められています。

Q2. AIについて詳しくなくても始められますか?

はい。まずはChatGPTなどを使ってみることから始めれば十分です。すべてを理解する必要はありません。

Q3. 中小企業の規模でもAIは活用できますか?

はい。AIは導入コストも下がっており、小規模でも十分に効果を発揮します。特に業務の自動化に有効です。

Q4. AI導入は社員が反発しませんか?

経営者が率先して活用し、「AIは脅威ではなく支援ツール」と示すことで、組織の理解を促すことが可能です。

Q5. 経営者が取り入れるべきAI習慣は何ですか?

学び続ける・問い直す・委ねるという3つの習慣を日常に取り入れることが、経営者としての進化を後押しします。